こんにちは。はーねうすです。

今回は、「ブラームス ピアノ協奏曲 第1番」を紹介します。

ブラームスが初めて手掛けた大規模な管弦楽曲ともいえる作品で、とても野趣に溢れています。

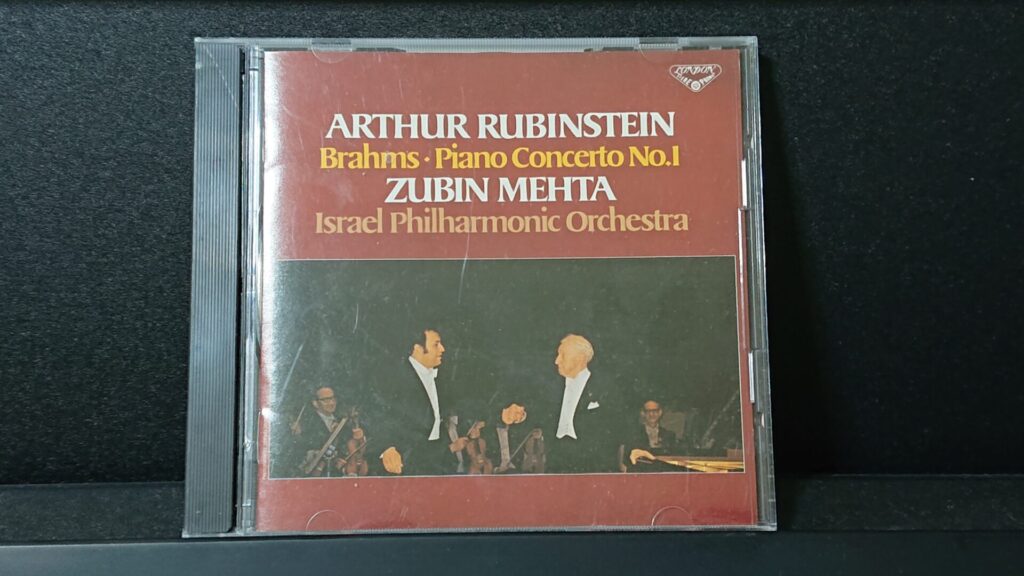

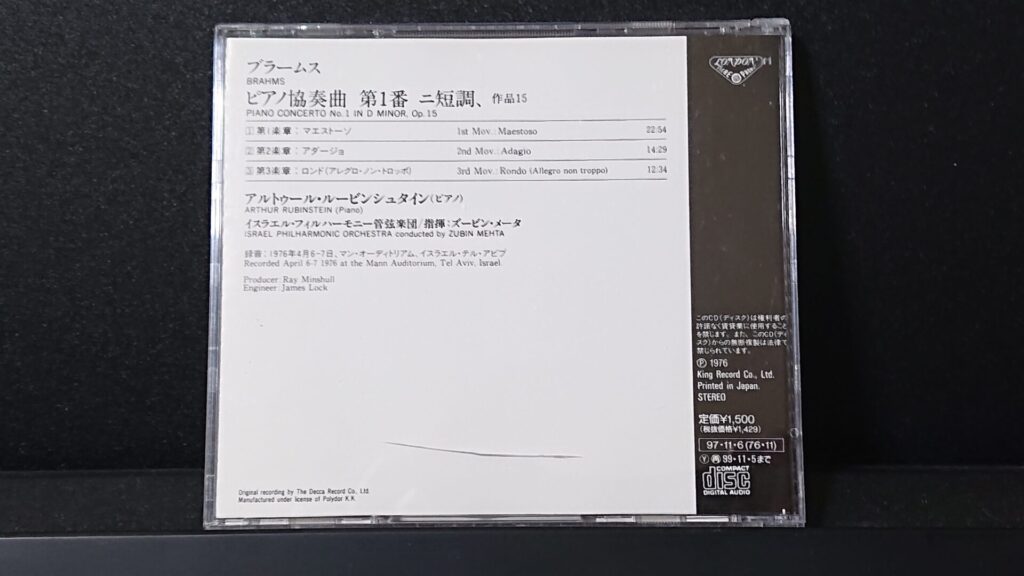

ピアノ演奏は、アルトゥール・ルービンシュタイン氏です。

★打ち込みクラシック

DAW(Digital Audio Workstation)で入力したクラシック音楽のDTM(DeskTop Music)作品を紹介するコーナーを巻末に設けています。

今回紹介するアルバムの中から1曲をピックアップしていますので、是非お楽しみください。

今回からはブラームスの紹介のようですね。アルバムも多そうです。

演奏家に愛される作曲だけあって、録音数も多いぞ。

目次

【着想】ピアノ付きの交響曲。

「ブラームス ピアノ協奏曲 第1番」のコンテンツです。

当初は、交響曲を構想していた作品でしたが、途上で2台のピアノ用ソナタになりました。その後、管弦楽パートを起こしてピアノ協奏曲として完成したという、変わった経緯のある作品ですね。

| No. | 曲名(1) | 曲名(2) | 作品番号 |

| 1 | ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 | 第1楽章:マエストーソ | Op.15 |

| 2 | ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 | 第2楽章:アダージョ | Op.15 |

| 3 | ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 | 第3楽章:ロンド(アレグロ・ノン・トロッポ) | Op.15 |

ちょっとした所感です。

<おすすめ度★★★>

「No.1」:「ピアノ協奏曲 第1番 第1楽章」

管弦楽の重厚さに圧倒される楽曲ですね。

全体的に、重厚、長大、豪快、急転といった曲想です。

第1主題では、弦が示す旋律の跳躍や管のトリル、ティンパニの連打が印象的ですが、加えてヴィオラとコントラバスが一本線を奏でている点も注目したいですね。

どこかおどろおどろしさを伴った主題を管弦楽で提示した後、ピアノが静かに受け継ぎます。

第2主題は様相が一変して、抒情的で甘美な旋律が歌い上げられます。ピアノと管弦楽が溶け合った後、ピアノのカデンツァ、管弦楽との掛け合いが繰り広げられて展開部に突入します。

軽快な移行部の後、ピアノの独奏で再現部に入ります。ピアノと管弦楽の掛け合いでは、提示部とは異なりピアノに比重がありますね。

そして結尾では、第1主題の変形がピアノのパッセージと組み合わさった形で示されて、締めくくられます。

<おすすめ度★★>

「No.2」:「ピアノ協奏曲 第1番 第2楽章」

静かで厳か、静粛で厳粛、荘厳で壮麗といった音楽です。どこか宗教曲や典礼楽曲の雰囲気を纏った美しい楽曲です。

ピアノと管弦楽の構図は、どこか対話を思わせます。

具体的な情景ではなく、情操的で精神的な世界を描写している感があります。

結尾のピアノ独奏は極められた純粋な音響といった趣で、神聖で素敵です。

<おすすめ度★>

「No.3」:「ピアノ協奏曲 第1番 第3楽章」

ピアノ独奏で始まる、リズミカルなサウンドが印象的ですね。明らかに第1楽章との関連性を見いだせろのも特徴ですね。

ポップに処理をされた曲想や、中間で提示される甘美さと軽快さが入り交じった不思議な音響が楽しいですね。

どこか変奏・変化という衣替えを楽しませる構成になっているように感じますね。ピアノと管弦楽の扱いも、前2楽章とは異なっていて面白いです。

終盤で演じられるピアノのカデンツァは、抑制が効いていて、とても美しく処理をされています。また、回想的な扱いで締めくくられるエンディングが華麗ですね。

ライナーノーツ(志鳥栄八郎氏著)では、「第1楽章など、さながらピアノ独奏をもった交響曲を聞くよう」と述べているように、とても重厚な管弦楽曲が印象的な楽曲です。

若き日のブラームスが手掛けた作品だけあって、とても意欲的で野心的な作品ですね。

ピアノ独奏付きの交響曲ですか。確かに言い得て妙ですね。

そうだな。とりわけ第1楽章の構成に起因する表現だな。

【観想】長大な協奏。

魅力と醍醐味について、少しばかりの言及です。

ブラームスの「ピアノ協奏曲 第1番」は、当初交響曲を想定していたため、管弦楽のパートの厚みに魅力があります。

加えて、演奏時間の長さにも驚かされます。以下に今回紹介したアルバムでの録音時間を記します。

- 第1楽章:22分54秒

- 第2楽章:14分29秒

- 第3楽章:12分34秒

全3楽章の作品で、トータル50分近くになる協奏曲はそうないと思います。

ピアノ協奏曲として完成に至るまでの経緯を踏まえると、やはり純粋なピアノ協奏曲というよりは、「ピアノ独奏付きの交響曲」と捉えた方が良さそうですね。

音楽家の略歴です。

<略歴> ヨハネス・ブラームス 【独】1833-1897 大バッハ、ベートーヴェンと並びドイツ音楽の「3B」と称される。初期にはピアノ曲、歌曲、室内楽曲を中心に作曲、後期は交響曲、協奏曲等の大作が多い。ロマン派音楽のなかにありながら純音楽の伝統に固執、歌劇や標題音楽は手掛けなかった。新古典派とも呼ばれ、形式主義美学を主張するE.ハンスリックから強く支持された。 (「クラシック音楽作品名辞典<改訂版> 三省堂」より抜粋)

50分というのは長い気がしますが、そこまで特化する特徴なのでしょうか。

確かに音楽の本質ではないな。ただ時間芸術・再現芸術という観点からは十分に検討されうる要素だな。

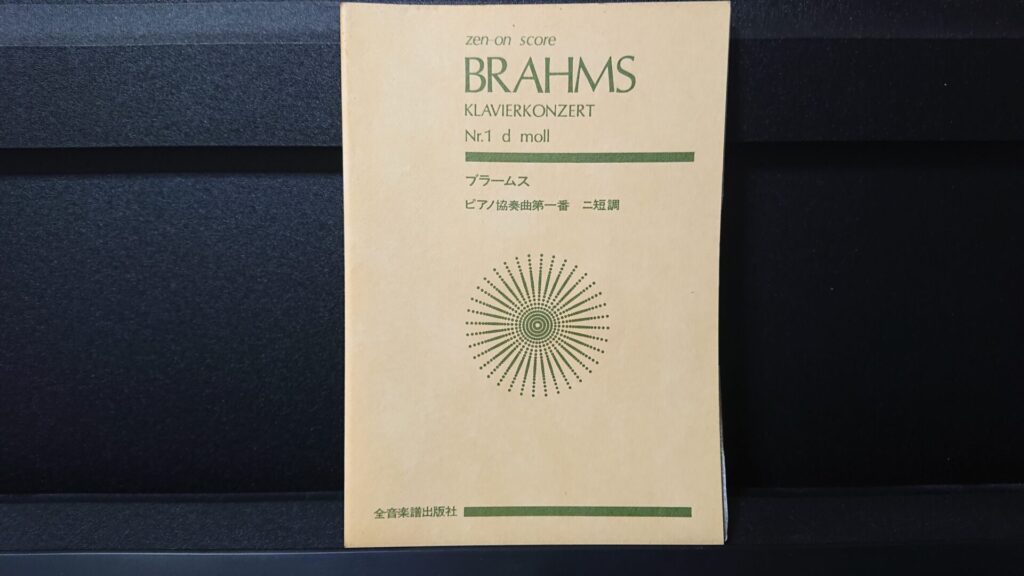

【追想】ピアノと管弦楽のスコア。

やはり管弦楽のパートが際立ちます。

「ブラームス ピアノ協奏曲第一番 ニ短調」(諸井三郎[解説] / 全音楽譜出版社)です。

長大な楽曲だけあって、小節数も多いですね。そのためページ数も増えて冊子の厚みが素敵です。

やはり「ピアノ独奏付きの交響曲」と称される所以である「第1楽章」の譜面には興奮しますね。

重厚の管弦楽の譜面も然る事ながら、冒頭のヴィオラとコントラバスが、スラーで繋がった一本線を描いているのがなんとも印象的です。

91小節目にして漸くピアノが参加します。それ以降も管弦楽曲と組み合わさっているため、ページの黒い部分が目立ちます。

そして、484小節目で終結します。すごいですね。

「全曲演奏には約50分を要する大曲である。」(4ページ抜粋)と示されるように、やはりこのピアノ協奏曲の特異な点として、規模の大きさも関わっていることを示唆していますね。

長大な楽曲の作品を聴きながら、楽譜を追うのはそれなりに労力が必要です。が、とても楽しいです。

484小節もあるのですね。

当時としては規格外だったろうな。

【雑想】下手の横好き。(第58弾)

クラシック音楽の打ち込み作品の紹介です。

「Studio One」シリーズで打ち込んだクラシック音楽をお披露目するコーナーです。

今回は、<おすすめ度★★>として紹介したブラームスの「ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 第2楽章」の抜粋です。

移調楽器の読譜に苦労しました。

ブラームス:ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 第2楽章

他作品を含め、下記リンク先にクラシック音楽の打ち込み作品などを纏めていますので、ご鑑賞いただければ嬉しいです。

・ミュージック(クラシック_01)

・ミュージック(クラシック_02)

・ミュージック(クラシック_03)

長く続く趣味を持ちたいです。

今回からブラームス編に入ります。

ブラームスのイメージは、「難渋」ですね。今回紹介した「ピアノ協奏曲 第1番」も、そのイメージを植え付けされました。20代の作品なのに…。

練りに練って組み上げられた、広大な建築を思わせる楽曲は、聴けば聴くほど味わいが出る渋さがありますね。

では、また。

「難渋」ですか。余り聞かない熟語ですね。

だが、いかにもブラームスって感じがする響きだろう。