こんにちは。はーねうすです。

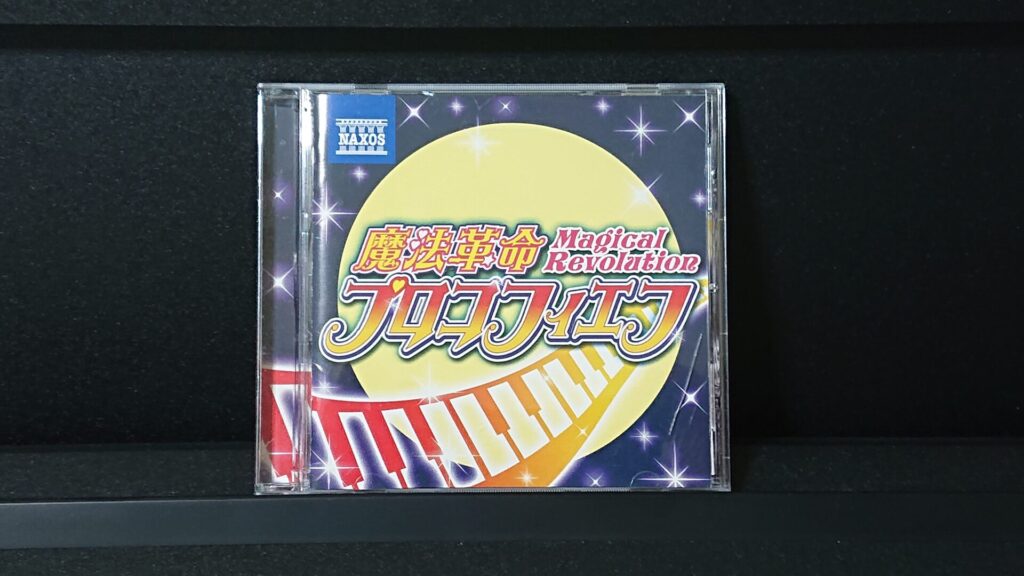

今回は、「魔法革命 プロコフィエフ ~ヒロイン風クラシック名曲集」を紹介します。

以前に紹介した「交響戦艦 ショスタコーヴィチ」と同じく、「ネオ・クラシック主義」というコンセプトで企画されたコンピレーション・アルバムですね。集められた楽曲ばかりでなく、ジャケットからライナーノーツ、はたまた帯までが遊び心で満ち満ちています。

久方ぶりの、変わり種アルバムの紹介ですね。

この種のアルバムで、クラシック音楽の一風変わった鑑賞方法を体現するのもグッドだな。

目次

【着想】企画の大勝利。

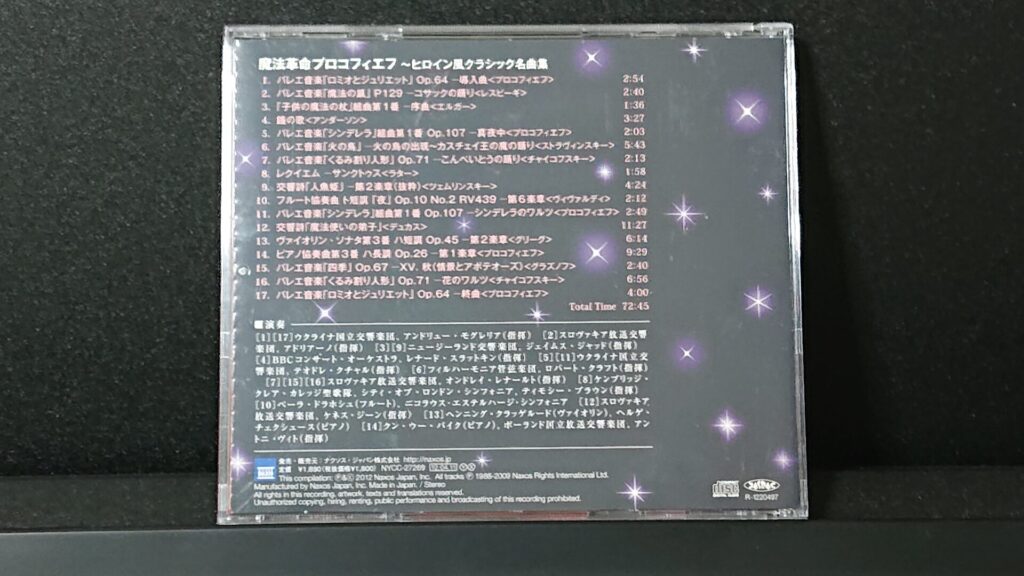

「魔法革命 プロコフィエフ ~ヒロイン風クラシック名曲集」のコンテンツです。

やっぱり企画のユニークさが、成功の要因ですね。音楽に適した形容ではないかもしれませんが、とてもきらびやかな曲が集められています。帯にある「クラシック音楽のミラクルパワーで『魔法少女』に大変身!?」というキャッチなテキストがすべてを語っています。

| No. | 作曲家 | 曲名 | 作品番号 |

| 1 | プロコフィエフ | バレエ音楽「ロミオとジュリエット」― 導入曲 | Op.64 |

| 2 | レスピーギ | バレエ音楽「魔法の鍋」― コサックの踊り | P129 |

| 3 | エルガー | 「子供の魔法の杖」組曲 第1番 ― 序曲 | ― |

| 4 | アンダーソン | 鐘の歌 | ― |

| 5 | プロコフィエフ | バレエ音楽「シンデレラ」組曲 第1番 ― 真夜中 | Op.107 |

| 6 | ストラヴィンスキー | バレエ音楽「火の鳥」― 火の鳥の出現 ~ カスチェイ王の魔の踊り | ― |

| 7 | チャイコフスキー | バレエ音楽「くるみ割り人形」― こんぺいとうの踊り | Op.71 |

| 8 | ラター | レクイエム ― サンクトゥス | ― |

| 9 | ツェムリンスキー | 交響詩「人魚姫」― 第2楽章(抜粋) | ― |

| 10 | ヴィヴァルディ | フルート協奏曲 ト短調「夜」― 第6楽章 | Op.10 No.2 RV439 |

| 11 | プロコフィエフ | バレエ音楽「シンデレラ」組曲 第1番 ― シンデレラのワルツ | Op.107 |

| 12 | デュカス | 交響詩「魔法使いの弟子」 | ― |

| 13 | グリーグ | ヴァイオリン・ソナタ 第3番 ハ短調 ― 第2楽章 | Op.45 |

| 14 | プロコフィエフ | ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 ― 第1楽章 | Op.26 |

| 15 | グラズノフ | バレエ音楽「四季」― XV. 秋(情景とアポテオーズ) | Op.67-XV. |

| 16 | チャイコフスキー | バレエ音楽「くるみ割り人形」―花のワルツ | Op.71 |

| 17 | プロコフィエフ | バレエ音楽「ロミオとジュリエット」― 終曲 | Op.64 |

ちょっとした所感です。

<おすすめ度★★★>

なんといっても「すべて」です。全編を通して聴くことで、コンセプトである「魔法少女」「少女アニメ」を鑑賞したような情感を得ます。でも、強いてあげるなら…

「No.10」:ヴィヴァルディ「フルート協奏曲 ト短調『夜』― 第6楽章」

「これぞバロック音楽」という、一聴してその特徴が伺える作品です。

ライナーノーツ(著者未掲載)では、「Sorcerer」(魔法使い、魔術師)に分類されています。「激しくも高雅な」と記しているように、アクションシーン(主にバトル)のBGMをイメージした選曲でしょう。

<おすすめ度★★>

「No.13」:グリーグ「ヴァイオリン・ソナタ 第3番 ハ短調 ― 第2楽章」

主題の叙情的な旋律が印象的です。まずピアノで奏でられるパートは、まるでオルゴールのよう。帯にある「女の子の涙」、ライナーノーツ(著者未掲載)にある「ヒロインの涙のシーン」を想起させられる曲調です。どこか落ち込んでしまったときの心境を表している、そんな感傷を抱く1曲です。

<おすすめ度★>

「No.1」:プロコフィエフ「バレエ音楽『ロミオとジュリエット』― 導入曲」

「No.17」:プロコフィエフ「バレエ音楽『ロミオとジュリエット』― 終曲」

位置づけは、オープニングとエンディングのテーマでしょう。「No.1」に登場する「ジュリエットのテーマ」は可愛らしく、その後に続く楽曲を期待させる効果があります。

そして「No.17」は悲劇らしく、もの悲しい曲調で彩られていますが、アルバムとしてはひとつの物語が終わる切なさを演出していますね。

確かに、ファンシーな雰囲気が漂う、キラキラと輝きを放つような楽曲が多いですね。

よくぞここまで見事に纏めあげたな、と感服するばかりだな。

【観想】きらきらと愛くるしい曲群。

魅力と醍醐味について、少しばかりの言及です。

選曲としてはバレエ音楽が目立ちますね。「No.2」のレスピーギ作を除けば、ロシアの作曲家のものになります。バレエ音楽自体が「バレエ劇の伴奏」なので、このアルバムの趣向に合いやすいのも納得です。

そんな中、気になるのは「No.9」の「交響詩「人魚姫」― 第2楽章(抜粋)」ですね。初めて聴いたときは、「人魚姫」という題とのギャップに「え?」となりましたが、あくまでもアルバム上の演出を考慮した「抜粋」のためでしたね。帯とライナーノーツ(著者未掲載)から「変身シーン」をイメージしたチョイスだということを伺えたこともあり、首肯です。

とにかく楽しい。このようにクセのある企画のコンピレーション・アルバムをもっと所望します。

音楽家の略歴です。

<略歴> アレクサンダー・フォン・ツェムリンスキー 【墺→米】1871-1942 ブラームス、マーラーに認められ、各地の歌劇場の指揮者を歴任。後期ロマン派の作風を示す。彼の名は、とくにシェーンベルクの師として知られる。 (「クラシック音楽作品名辞典<改訂版> 三省堂」より抜粋)

ツェムリンスキーに注視しましたね。

シェーンベルクのお師匠様だからな。実際どのような作品を手掛けたのかも、気になるところだろう。

【追想】映像とマッチ。

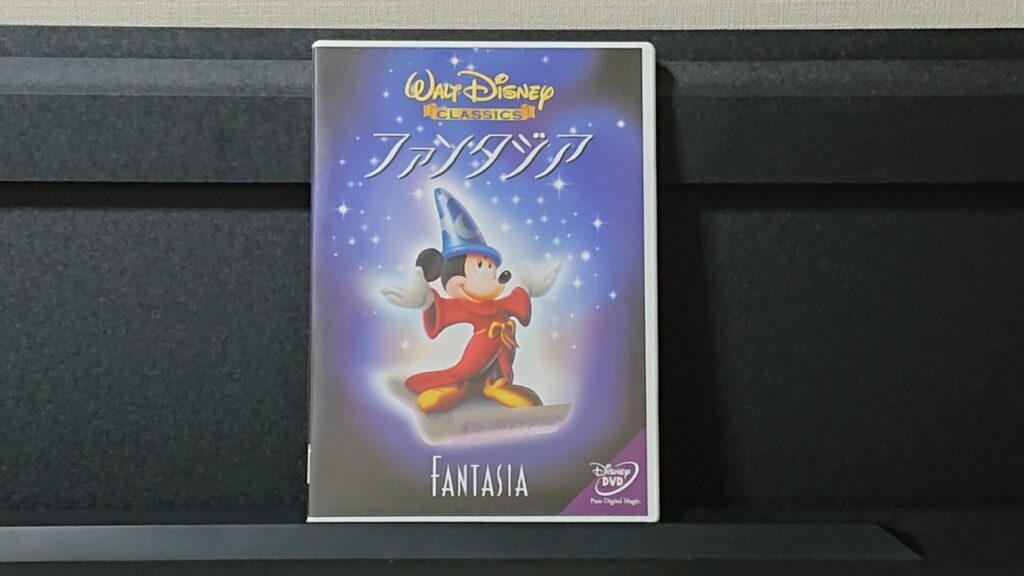

有名すぎる映画です。

今更ながら語る必要もないでしょう。ディズニー映画「ファンタジア」(©Disney)です。クラシック音楽に映像を付けるというウォルト・ディズニーの構想を実現したアニメーション映画です。

今回紹介したアルバムには、共通する楽曲が含まれていますね。

「No.7」の「バレエ音楽『くるみ割り人形』― こんぺいとうの踊り」、「No.12」の「交響詩『魔法使いの弟子』」、No.16」の「バレエ音楽『くるみ割り人形』―花のワルツ」。

なかでも「No.12」の「魔法使いの弟子」はこの映画の代名詞とも言えるでしょう。後に公開された「ファンタジア2000」(©Disney)にも納められていました。

映像と組み合わせてクラシック音楽を楽しむのも一興ですね。

ミッキーですね。

ミッキーだな。

【雑想】下手の横好き。(第18弾)

クラシック音楽の打ち込み作品の紹介です。

DAW(Digital Audio Workstation)でクラシック音楽を打ち込んだDTM(DeskTop Music)の作品を制作しています。

DAWで音楽を制作するDTMの楽しさが伝わればと思います。

下記リンク先にクラシック音楽の打ち込み作品などを纏めていますので、ご鑑賞いただければ嬉しいです。

・ミュージック(クラシック_01)

・ミュージック(クラシック_02)

・ミュージック(クラシック_03)

クラシック音楽をファミコン(ファミリーコンピューター)の音源風(あくまで「風」)にアレンジした「8bit クラシック」という打ち込み作品も纏めていますので、上記に加えてご鑑賞いただければ幸いです。

長く続く趣味を持ちたいです。

ラフマニノフ編を休止して、変則回でした。

なんとも遊び心に満ちあふれたアルバムでしたね。ひとつのコンセプトのもとに選曲し、ストーリー仕立てに配列するという発想と実行力に脱帽です。

プロコフィエフのイメージががらりと変えられてしまいます。

さて、今回紹介した「魔法革命 プロコフィエフ ~ヒロイン風クラシック名曲集」は「Amazon Prime」のサービスである「Amazon Music」で聴くことができます。やったね。

では、また。

お待ちかねの変則回でしたね。今回も風変わりな企画物でしたね。

企画の立案から見合った選曲まで、本当に楽しんで取り組んでいることを伺わせるアルバムだったな。