こんにちは。はーねうすです。

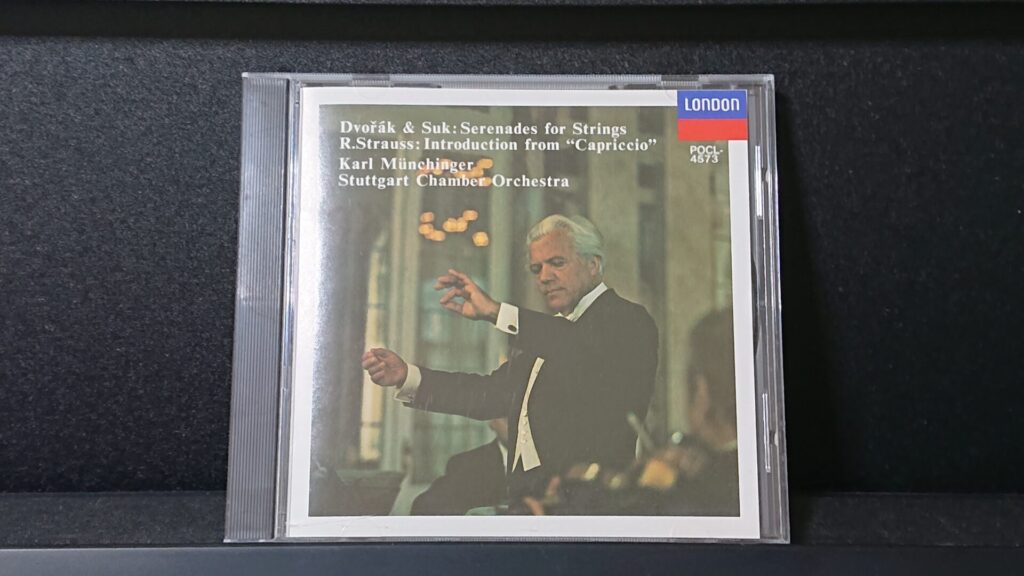

今回は、「ドヴォルザーク/スーク 弦楽のためのセレナード/他」を紹介します。

メインは、ドヴォルザークの「弦楽のためのセレナード」で、組み合わせとして、スークの「弦楽のためのセレナード」とリヒャルト・シュトラウスの「弦楽六重奏曲のための序奏」が収録されたアルバムです。

メインは、ドヴォルザークのセレナードですね。

そうだな。ドヴォルザークの弦楽合奏曲として有名な楽曲だな。

目次

【着想】弦楽の合奏。

「ドヴォルザーク/スーク 弦楽のためのセレナード/他」のコンテンツです。

ドヴォルザークの弦楽合奏は、交響曲やチェロ協奏曲などと比べると幾分マイナーになります。また、R.シュトラウスやスークの作品も、余程のクラシック・ファンでもない限り、聴く機会は少ないでしょう。

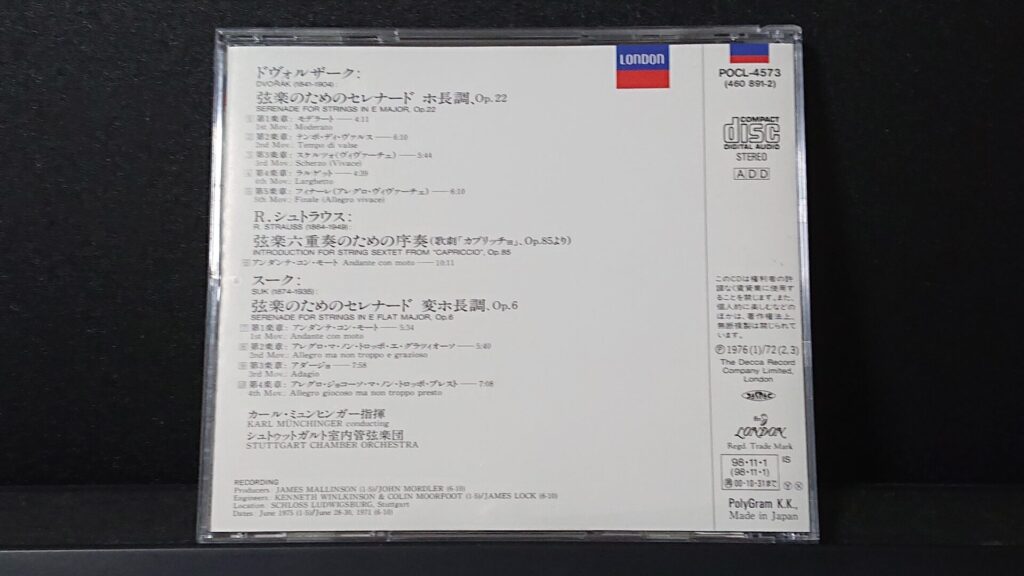

| No. | 作曲家 | 曲名(1) | 曲名(2) | 作品番号 |

| 1 | ドヴォルザーク | 弦楽のためのセレナード ホ長調 | 第1楽章:モデラート | Op.22 |

| 2 | ドヴォルザーク | 弦楽のためのセレナード ホ長調 | 第2楽章:テンポ・ディ・ヴァルス | Op.22 |

| 3 | ドヴォルザーク | 弦楽のためのセレナード ホ長調 | 第3楽章:スケルツォ(ヴィヴァーチェ) | Op.22 |

| 4 | ドヴォルザーク | 弦楽のためのセレナード ホ長調 | 第4楽章:ラルゲット | Op.22 |

| 5 | ドヴォルザーク | 弦楽のためのセレナード ホ長調 | 第5楽章:フィナーレ(アレグロ・ヴィヴァーチェ) | Op.22 |

| 6 | R.シュトラウス | 弦楽六重奏のための序奏 (歌劇「カプリッチョ」、Op.85より | アンダンテ・コン・コート | ― |

| 7 | スーク | 弦楽のためのセレナード 変ホ長調 | 第1楽章:アンダンテ・コン・モート | Op.6 |

| 8 | スーク | 弦楽のためのセレナード 変ホ長調 | 第2楽章:アレグロ・マ・ノン・トロッポ・エ・グラツィオーソ | Op.6 |

| 9 | スーク | 弦楽のためのセレナード 変ホ長調 | 第3楽章:アダージョ | Op.6 |

| 10 | スーク | 弦楽のためのセレナード 変ホ長調 | 第4楽章:アレグロ・ジョコーソ・マ・ノン・トロッポ・プレスト | Op.6 |

ちょっとした所感です。

<おすすめ度★★★>

「No.1」:ドヴォルザーク「弦楽のためのセレナード 第1楽章」

ドヴォルザークらしい、覚えやすいメロディーが印象的です。

柔和でキャッチな旋律、古典主義的な形式とロマン主義的な抒情が見事に融解しています。

「No.5」:ドヴォルザーク「弦楽のためのセレナード 第5楽章」

如何にも終楽章らしい躍動に溢れた楽曲です。

重厚で劇的に奏でられる合奏の主要主題が印象的です。対して、軽快な調子で刻まれる副主題が特徴的に提示されます。

コーダ前に、「第1楽章」の主題が少し変奏されて登場するのも印象的です。そして終局には、冒頭の主要主題が変調されて回帰され、閉じます。

<おすすめ度★★>

「No.3」:ドヴォルザーク「弦楽のためのセレナード 第3楽章」

とても可愛らしい楽曲です。

軽妙快活な、明るく動的な主要主題。中間部の愛らしい旋律。幾分チャイコフスキーのバレエ組曲を想起します。

<おすすめ度★>

「No.6」:R.シュトラウス「弦楽六重奏のための序奏」

オペラの序曲として位置づけられるとも考えられる楽曲の、弦楽合奏になります。

全般にドラマティックで、曲想も変化に富んでいますので序曲っぽいです。オペラ「カプリッチョ」を知っていれば、印象も変わるのかもしれませんね。

「No.10」:スーク「弦楽のためのセレナード 第4楽章」

曲想が変わっていて面白いですね。

物語風の楽曲です。とてもバラエティが豊かで、変化に富みます。どことなくチャイコフスキーのバレエ組曲を想起します。

ドヴォルザークも含め、全体としてはロマン主義の香りがする楽曲が多いですね。

ところで、セレナードってなんですか。

小夜曲とも呼ばれるな。「夕暮れ時に恋人へ奏でる窓辺の音楽」が発端だそうだ。

【観想】民族とロマン。

魅力と醍醐味について、少しばかりの言及です。

ドヴォルザークの「弦楽のためのセレナード」は、古典主義の形式に、ロマン主義の息吹と民族主義の情感を上品に閉じ込めた作品と言えるでしょう。

ライナーノーツ(福本健氏著)には、「1870年代後半の、これからドヴォルザークの本格的な創作活動が始まろうという時期の作品だが、すでに彼特有の民族的な情感が色濃く表出された名曲」と評しています。

また、当時オーストリア政府の奨学金で作曲活動に打ち込んでいたドヴォルザークにとって、その審査員をしていたブラームスの存在も大きかったと思われます。

ライナーノーツ(福本健氏著)でも、ブラームスの2曲のセレナードの影響を示唆しています。

その上で、ロマン主義の抒情性も十分に内包しています。

「No.2」の「弦楽のためのセレナード 第2楽章」は、長調と短調の中間にあるような主題が特徴の軽快なワルツ。中間部では重厚で厳かな印象の楽曲。全体として抒情的です。

また、「No.4」の「弦楽のためのセレナード 第4楽章」は、穏やかで動きが控えめな優しい旋律が特徴の楽曲。全般に情趣に溢れて、詩情が豊かです。

19世紀という時代に生きた作曲家の、多種多様な曲想を堪能できますね。

音楽家の略歴です。

<略歴> アントニン・ドヴォルザーク 【チェコ】1841-1904 チェコ国民楽派最大の作曲家。国民音楽の創造に腐心していたスメタナから強い影響を受けた。1875年、オーストリア政府奨学金を獲得、その審査員の一人のブラームスの知遇を得て、作品が世に知られるようになり、また作風にもブラームスの影響が強く表われるようになった。しかし、これらを包含して国民主義的傾向はされに深められ、晩年に向けて一連の傑作を生む。 (「クラシック音楽作品名辞典<改訂版> 三省堂」より抜粋)

オーストリア政府が主催する、奨学金制度があったんですね。

審査員として、ブラームスの他に、ハンスリックも在籍していたそうだ。

【追想】古典の手法。

模範としての古典主義です。

「大作曲家 ドヴォルザーク」(クルト・ホノルカ[著]/岡本和子[訳])です。

当ブログ、「ドヴォルザーク ピアノ三重奏曲 第1・2番」でも取り上げさせていただきましたが、「弦楽のためのセレナード」についても記載があります。1870年代の作品群の中での紹介です。

「現在では最もよく演奏される作品のひとつである『弦楽セレナード ホ長調』も、完全に擬古典主義の様式をとっている。五楽章構成のこの組曲は、気品と高い芸術性を備えた理想的な大衆向けの音楽である。」(60ページ抜粋)とあります。

擬古典主義とは、古典主義を模範として捉える様式美です。一聴してその風格を感じ取ることができます。

その上で、ドヴォルザーク特有の民族主義的な情感を載せた音楽になりつつある兆候も伺うことができますね。

擬古典主義の様式、ロマン主義の精神、民族主義の情感がこの上なく高品位に備わった楽曲といえそうです。

擬古典主義というのが、ひとつのキーポイントですね。

1870年代のドヴォルザークを特徴づける要素だな。

【雑想】下手の横好き。(第45弾)

クラシック音楽の打ち込み作品の紹介です。

DAW(Digital Audio Workstation)でクラシック音楽を打ち込んだDTM(DeskTop Music)の作品を制作しています。

DAWで音楽を制作するDTMの楽しさが伝わればと思います。

下記リンク先にクラシック音楽の打ち込み作品などを纏めていますので、ご鑑賞いただければ嬉しいです。

・ミュージック(クラシック_01)

・ミュージック(クラシック_02)

・ミュージック(クラシック_03)

クラシック音楽をファミコン(ファミリーコンピューター)の音源風(あくまで「風」)にアレンジした「8bit クラシック」という打ち込み作品も纏めていますので、上記に加えてご鑑賞いただければ幸いです。

長く続く趣味を持ちたいです。

引き続き、ドヴォルザーク編でした。

ドヴォルザークの弦楽合奏ですが、室内楽と同じく渋いですね。そして、コメントがとても困難です。

弦楽のためのセレナードというタイトルでは、チャイコフスキーの「弦楽のためのセレナード ハ長調」が超級にメジャーです。

そのため、ドヴォルザークの同曲は陰に隠れた印象は否めません。

ですが、随所に鏤められたドヴォルザーク特有の民族主義的な情感を、弦楽合奏で堪能できるという点においては、光り輝くものがあります。

では、また。

ドヴォルザークの弦楽曲っていうのも、渋いのでしょうか。

有名な第9交響曲のような派手さがないので、「渋い」と感じるのかも知れんな。