こんにちは。はーねうすです。

今回は、「ハンニカイネン:ピアノ作品集」を紹介します。

20世紀のフィンランドを代表するピアニスト兼作曲家であるハンニカイネンのピアノ作品を収めたアルバムです。

ハンニカイネンは、フィンランドに誕生した国際的なピアニストの第1号ともいえる存在です。

ハンニカイネンのピアノ曲集ですね。フィンランドの作曲家のようです。

国際的に活躍したピアニストとしても有名だな。

目次

【着想】北欧発の民族的ロマン。

「ハンニカイネン:ピアノ作品集」のコンテンツです。

20世紀に誕生に誕生したピアノ作品群ですが、前衛的な現代音楽ではなく、後期ロマン主義や印象主義の様式を下地に形成された耳に馴染みやすい楽曲が多いです。

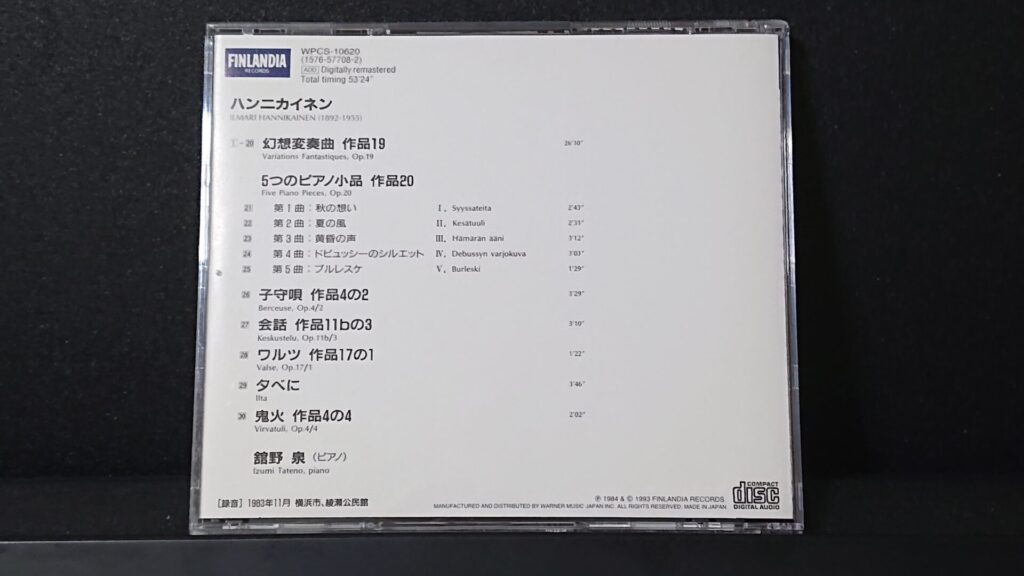

| No. | 曲名(1) | 曲名(2) | 作品番号 |

| 1 ~ 20 | 幻想変奏曲 | 主題、第1変奏 ~ 第19変奏 | Op.19 |

| 21 | 5つのピアノ小品 | 第1曲:秋の想い | Op.20 |

| 22 | 5つのピアノ小品 | 第2曲:夏の風 | Op.20 |

| 23 | 5つのピアノ小品 | 第3曲:黄昏の声 | Op.20 |

| 24 | 5つのピアノ小品 | 第4曲:ドビュッシーのシルエット | Op.20 |

| 25 | 5つのピアノ小品 | 第5曲:ブルレスケ | Op.20 |

| 26 | 子守唄 | ― | Op.4-2 |

| 27 | 会話 | ― | Op.11b-3 |

| 28 | ワルツ | ― | Op.17-1 |

| 29 | 夕べに | ― | ― |

| 30 | 鬼火 | ― | Op.4-4 |

ちょっとした所感です。

<おすすめ度★★★>

「No.23」:「5つのピアノ小品 第3曲:黄昏の声」

印象主義的な様式美に、北欧的なロマン主義の息吹を載せた、とても優美な楽曲です。

終始同型の音型で繰り返される伴奏の上に、非常にセンシティブな線で描かれる旋律と装飾の組み合わせが素敵です。

「No.30」:「鬼火」

洗練された印象主義をベースに、熱量の高いロマン主義の情念をぶつけたような楽曲です。

華美で装飾的な、流麗で目まぐるしく動くパッセージや、時折落とされる鈍重な打撃など、息をつく間もなく進行する内容が圧巻です。

<おすすめ度★★>

「No.1」~「No.20」:「幻想変奏曲」

北欧的で、民族的ロマン主義にあふれたハンイカイネンの真骨頂ともいうべき楽曲です。

素朴で飾り気のない、民謡調の自作主題が華麗に変奏されます。

第3、6、10、13変奏の豪快でピアニステックな処理、第7、12、16変奏の繊細でクリスタルな細工を感じさせる手法、第8、9変奏の戯けて明るく振る舞う様相、第11、14変奏の流行曲的な哀歌の創出など、様々なお色直しを魅せてくれます。

第18変奏は異質で、表現主義風に仕立て上げられています。

第19変奏はフィナーレも兼ねています。華々しく豪奢な導入的部位と、主題・第1変奏の変奏的な展開で締めくくられます。

「No.22」:「5つのピアノ小品 第2曲:夏の風」

印象主義的なアルペジオのパッセージが特徴の楽曲です。

エキセントリックで華麗な雰囲気に加え、どこかオリエンタルな雰囲気をも匂わせます。

「No.24」:「5つのピアノ小品 第4曲:ドビュッシーのシルエット」

ドビュッシーの作品に対するオマージュのような楽曲です。

ドビュッシーの「ベルガマスク組曲」や「版画」「映像」といった作品の特徴を織り交ぜたかの内容になっています。

「No.26」:「子守唄」

安穏で優柔な楽曲です。

どんよりとした、雲がかかったような重みのある主題と、時折差し込まれる晴れやかな主題の対比が印象的です。

「No.27」:「会話」

ポピュラリティのある、軽快なリズムに載せて歌われる都会的な楽曲です。

明るくポップに仕立て上げられた主題が、とにかく印象的です。

「No.29」:「夕べに」

センチメンタルかつ、抗いがたい感情の昂ぶりを表出した楽曲です。

同型の装飾的伴奏と、淡々とした旋律で構成される主題の配置が印象的です。

<おすすめ度★>

「No.21」:「5つのピアノ小品 第1曲:秋の想い」

哀愁感の漂う楽曲です。

半音階的で不思議な雰囲気の主題と、ドラマティックな展開で構成されています。

「No.25」:「5つのピアノ小品 第5曲:ブルレスケ」

ユーモラスで軽いノリの楽曲です。

軽快でリズミカルに、急速に駆け上がるスケールが特徴です。

「No.28」:「ワルツ」

感傷的で、悲劇的な展開が特徴の楽曲です。

ピアニストであり作曲家でもあると言う点においては、ラフマニノフに通じるところがあります。

作品については、後期ロマン主義的な作風という点もやはりラフマニノフに近しい雰囲気がありますね。

ですが、北欧でありながらオリエンタルなエキゾチシズムを感じさせる点が、ハンイカイネンの特徴とも言えそうです。

確かに東洋的な音階に感じる作品もありますね。

「幻想変奏曲」の主題や、「夏の風」が良い例だな。無論意図的ではなく、結果的なものだぞ。

【観想】北欧発の国際的ピアニスト。

魅力と醍醐味について、少しばかりの言及です。

ハンイカイネンは、ジローティやコルトーにピアノを学んだピアニストでもあります。

また、フィンランドに登場した最初の国際的ピアニストでもあります。

華々しいピアニストとしての演奏活動とは裏腹に、都会的な雰囲気は肌に合わなかったと言われています。

パイヤンネ湖というフィンランドで二番目に大きい湖に浮かぶ小島に仕事小屋を建てたそうです。そこで、都会の喧噪から逃れて作曲に取り組んだそうです。

演奏活動に追われて、作曲に専念できなかった時代を抱えるラフマニノフと通じるところがあるのかもしれません。

同郷かつ同時代の作曲家シベリウスの存在が余りにも強大であったため、その陰に隠れてしまっています。

作品にスタイルも、後期ロマン主義と印象主義のハイブリッドといった感があり、前衛的な現代音楽が注目される時代にあっては、前時代的と捉えられてしまうかもしれません。

ですが、ピアニストの感性が全面に表われたピアノ作品群は、芸術的な使命感や時代精神の「束縛」を度外視した魅力に溢れています。

純粋にピアノ音楽を愛したピアニストが、ピアノのための音楽を作曲した、という信念に溢れています。

音楽家の略歴です。

<略歴> イルマリ・ハンイカイネン

【フィンランド】1892-1955

ペテルブルクでA.ジローティ、パリでA.コルトーに学んだピアニスト。1曲のピアノ協奏曲のほか、ピアノ曲、歌曲等を作曲。

(「クラシック音楽作品名辞典<改訂版> 三省堂」より抜粋)

ピアノ曲特化型の作曲家、というところでしょうか。

そういう訳でもないぞ。オペラや100曲を超える歌曲も残しているぞ。

【追想】北欧のピアニズム。

アルバムとほぼ同タイトルが収録されています。

「ハンニカイネン ピアノアルバム」(全音楽譜出版社)です。(訳あって画像がありません。あしからずご了承ください。)

今回紹介したアルバムと比較すると、「幻想変奏曲」を除く楽曲のすべてが掲載されています。(内訳は、「ピアノのための5つの小品 Op.20」「ピアノのための6つの印象 Op.11b」「夕べに」「ワルツ」「子守唄」「鬼火」です。)

編著/解説も、同じくピアニストの館野泉氏です。

ハンイカイネンについて記された著作などを見かけることはまずないので、とても重宝します。

ハンニカイネンの位置づけとしては、「後期ロマン主義から印象主義への移行期」に活躍した北欧の作曲家です。

楽曲の内容にも端的に表出しています。

「奇をてらわず、実直に己の感性と向き合って生み出された音楽」の譜面です。

ピアノ音楽的な処理が見事です。

「夏の風」は、印象主義的な語法で描かれたアルペジオが、美しいうねりとなって五線譜の上を駆けています。

「鬼火」は、印象主義的な流麗で装飾的パッセージと、ロマン主義的な力強い低音部の打鍵が、譜面に顕現しています。

20世紀と言えば、シェーンベルクに代表される表現主義や十二音音楽などの前衛音楽が台頭した時代です。

ですが、現代音楽的でチャレンジングな作品の創作や、新しい音楽語法の探求などとは無縁です。

都会の喧噪を嫌い、自然の豊かな環境を好んだ音楽家の精神性そのものが、創作活動にも現われたといえそうです。

ショパンやドビュッシーよりも、ラフマニノフの譜面に近い感じがしますね。

直感的にもそう感じるよな。同時代に活躍したピアニスト兼作曲家の共通項が、譜面のどこかに存在するのかもしれないな。

【雑想】下手の横好き。(第124弾)

クラシック音楽の打ち込み作品の紹介です。

DAW(Digital Audio Workstation)でクラシック音楽を打ち込んだDTM(DeskTop Music)の作品を制作しています。

DAWで音楽を制作するDTMの楽しさが伝わればと思います。

下記リンク先にクラシック音楽の打ち込み作品などを纏めていますので、ご鑑賞いただければ嬉しいです。

・ミュージック(クラシック_01)

・ミュージック(クラシック_02)

・ミュージック(クラシック_03)

クラシック音楽をファミコン(ファミリーコンピューター)の音源風(あくまで「風」)にアレンジした「8bit クラシック」という打ち込み作品も纏めていますので、上記に加えてご鑑賞いただければ幸いです。

長く続く趣味を持ちたいです。

今回はハンニカイネンでした。

ハンイカイネンについては、北欧の作品を中心に音楽活動している館野泉氏のアルバムで知りました。

で、購入したのが今回紹介したアルバムになります。

「保守的な音楽」といったイメージの、およそ20世紀の時代精神に背いた内容ですが、ラフマニノフの姿勢に通じるところが好感触でした。

「音楽における美とは何か」という美学的な課題を、改めて問われた気になりました。

次回はブルッフです。

では、また。

20世紀に活動した作曲家としては、どうしても地味な存在になってしまいますね。

前衛的な創作とは無縁、人気ではシベリウスやラフマニノフの陰に隠れてしまっているのは否めないな。