こんにちは。はーねうすです。

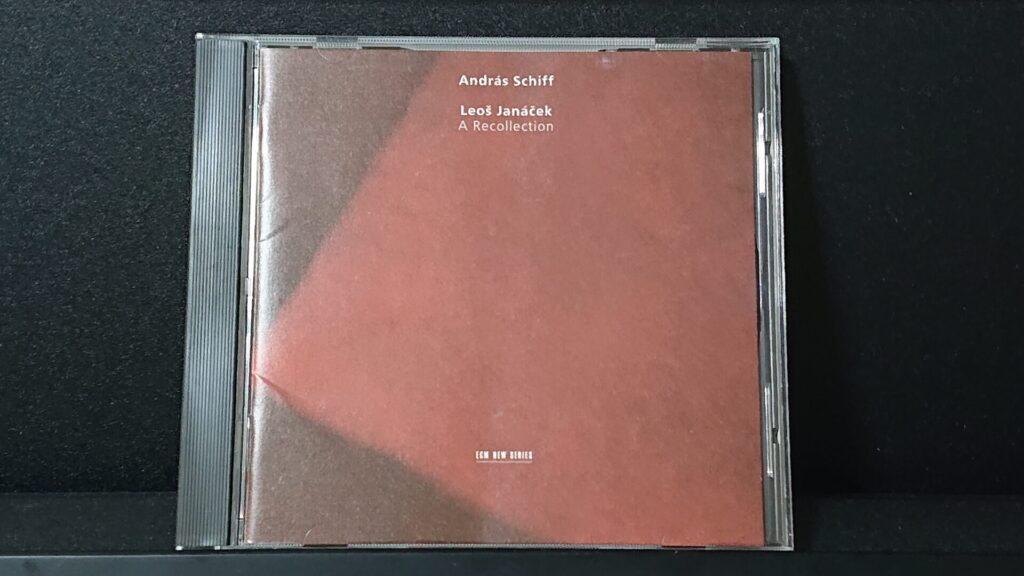

今回は、「ヤナーチェク『思い出』(ピアノ作品集)」を紹介します。

19世紀後期から20世紀初期にかけて活動したチェコの作曲家である、ヤナーチェクのピアノ曲を収録したアルバムになります。

ピアノ演奏は、アンドラーシュ・シフ氏です。

★打ち込みクラシック

DAW(Digital Audio Workstation)で入力したクラシック音楽のDTM(DeskTop Music)作品を紹介するコーナーを巻末に設けています。

今回紹介するアルバムの中から1曲をピックアップしていますので、是非お楽しみください。

ヤナーチェクと言えば、オペラや教会音楽の作曲家というイメージがあります。

数は少ないが、ピアノ用の独奏曲を作曲しているぞ。

目次 [非表示]

【着想】内省的な雰囲気のピアノ。

「ヤナーチェク『思い出』(ピアノ作品集)」のコンテンツです。

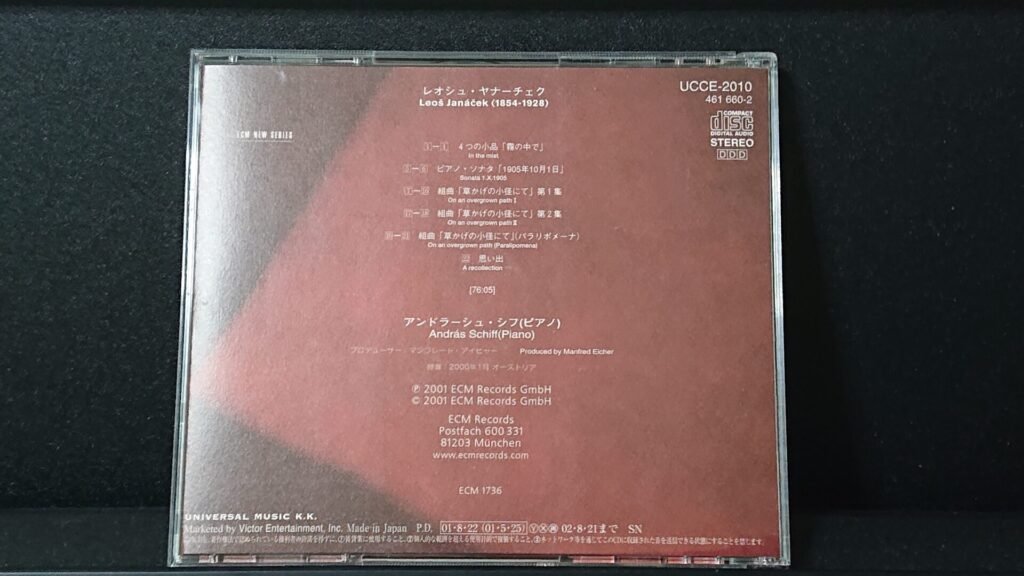

当初ピアニストを志していたというヤナーチェクですが、ピアノ用の独奏曲を多くは作曲していません。6作品が知られていますが、今回紹介するアルバムでは、4作品が収められています。

| No. | 曲名(1) | 曲名(2) | 作品番号 |

| 1 | 4つの小品『霧の中で』 | I. Andante | ― |

| 2 | 4つの小品『霧の中で』 | II. Molto adagio | ― |

| 3 | 4つの小品『霧の中で』 | III. Andante | ― |

| 4 | 4つの小品『霧の中で』 | IV. Presto | ― |

| 5 | ピアノ・ソナタ『1905年10月1日』 | 予感 (Con moto) | ― |

| 6 | ピアノ・ソナタ『1905年10月1日』 | 死 (Adagio) | ― |

| 7 | 組曲『草かげの小径にて』第1集 | 我らの夕べ (Moderato) | ― |

| 8 | 組曲『草かげの小径にて』第1集 | 落葉 (Andante) | ― |

| 9 | 組曲『草かげの小径にて』第1集 | 一緒においで (Andante) | ― |

| 10 | 組曲『草かげの小径にて』第1集 | フリーデックの聖母マリア (Grave) | ― |

| 11 | 組曲『草かげの小径にて』第1集 | 彼らはつばめのようにしゃべりたてた (Con moto) | ― |

| 12 | 組曲『草かげの小径にて』第1集 | 言葉もなく (Andante) | ― |

| 13 | 組曲『草かげの小径にて』第1集 | おやすみ (Andante) | ― |

| 14 | 組曲『草かげの小径にて』第1集 | こんなにひどおびえて (Andante) | ― |

| 15 | 組曲『草かげの小径にて』第1集 | 涙ながらに (Andante) | ― |

| 16 | 組曲『草かげの小径にて』第1集 | みみずくは飛び去らなかった (Andante) | ― |

| 17 | 組曲『草かげの小径にて』第2集 | I. Antante | ― |

| 18 | 組曲『草かげの小径にて』第2集 | II. Allegretto | ― |

| 19 | 組曲『草かげの小径にて』(パラリポメーナ) | I. Piú mosso | ― |

| 20 | 組曲『草かげの小径にて』(パラリポメーナ) | II. Allegro | ― |

| 21 | 組曲『草かげの小径にて』(パラリポメーナ) | III. Vivo | ― |

| 22 | 思い出 | Con moto | ― |

ちょっとした所感です。

<おすすめ度★★★>

「No.3」:「4つの小品『霧の中で』 第3曲」

柔らかく優しいい線が、多声的に描かれる楽曲です。

声部を変えて繰り返されるモチーフで描かれる、愛らしくも儚げな主要主題が魅力的です。

中間に配置された副次的な主題は、主要主題とは一転して力強くリズミカルに躍動します。

展開部のように主要主題と副次主題が交叉した後、主要主題の回顧的な再現で締めくくられます。

「No.5」:「ピアノ・ソナタ『1905年10月1日』予感」

情熱的で叙情性のある曲想と、ドラマティックな展開が印象的な楽曲です。

抒情的な旋律で描かれる導入部の後、激情のように昂ぶった第1主題が登場します。

下降型で特徴的な律動を伴う優美な第2主題も魅力てきです。

苛烈さを極めたかのような展開部の後、再現部に突入します。

「No.10」:「組曲『草かげの小径にて』第1集 フリーデックの聖母マリア」

抒情的な曲想で綴られる、一遍の詩のような楽曲です。

感傷的で優美な主題と、コラール風な進行で提示される熱情的な主題の組み合わせが素敵です。

<おすすめ度★★>

「No.20」:「組曲『草かげの小径にて』(パラリポメーナ) 第3曲」

リズム感が明確な上、旋律線もロマン主義時代に好まれた線形をなぞったように感じる楽曲です。

曲調や構成がイタリア・オペラの序曲を彷彿とさせ、他のヤナーチェクの楽曲とは明らかに毛色が異なる曲想がとても貴重です。

「No.6」:「ピアノ・ソナタ『1905年10月1日』死」

沈鬱とした、酷く物悲しげな曲想の楽曲です。

同型で綴られる旋律が、主要主題の寂寥感を強めています。

中間部で登場する慰めのような曲想が殊更に美しいです。

再現部前では、主要主題を重厚で情熱的な様相に変装させて、雰囲気を一変させる演出も素敵です。

「No.14」:「組曲『草かげの小径にて』第1集 こんなにおびえて」

感情の揺れ幅が大きく、不安定な心情を表わしたかのような楽曲です。

多様なモチーフと曲想が入り混じり、混沌とした内容になっています。

「No.17」:「組曲『草かげの小径にて』第2集 第1曲」

荒涼とした雰囲気に包まれた楽曲です。

一定の流れに乗ったかのように、淡々と進行する曲想が印象的です。

「No.22」:「思い出」

印象主義的な曲想と、表現主義的な展開で構成されたような楽曲です。

短い楽曲の中に、ドラマが閉じ込められています。

<おすすめ度★>

「No.1」:「4つの小品『霧の中で』第1曲」

幻想的な雰囲気に包まれた、印象主義風の楽曲です。

不思議な旋で描かれる主題が魅力です。

「No.8」:「組曲『草かげの小径にて』第1集 落葉」

回顧的で、回想的な雰囲気を持つ楽曲です。

郷愁の念を漂わせる主要主題が印象的です。

「No.11」:「組曲『草かげの小径にて』第1集 彼らはつばめのようにしゃべりたてた」

不穏な律動で繰り返される主題が印象的な楽曲です。

聴き入るうちに、否応なく心理的な緊迫感に苛まされます。

「No.13」:「組曲『草かげの小径にて』第1集 おやすみ」

何処か希望を持たせてくれるような、前向きになれる心情を与えてもらえる楽曲です。

優しくて柔らかい、慰めのような楽曲です。

出身地であるモラヴィアの民謡をこよなく愛したヤナーチェクですが、ピアノ曲では他作品ほど民謡調を前面に出していないような気がします。

どちらかと言えば、心境の吐露や、心情の発露といった「内省的な雰囲気の詩」といった印象を受けました。

モラヴィアってチェコの地域名にもなっていますよね。

大きく捉えると、ボヘミア、シレジア、モラヴィアという3地域になるな。モラヴィアは南東に位置しているぞ。

【観想】熟成された内省的な独奏曲。

魅力と醍醐味について、少しばかりの言及です。

チェコを代表する作曲家としては、スメタナやドヴォルザークほど名を知られてはいないのかもしれません。

村上春樹氏の小説「1Q84」(新潮社)でヤナーチェクの「シンフォニエッタ」が登場することもあり、一時期ちょっとしたムーヴメントになっていました。

「シンフォニエッタ」も含め、ヤナーチェクは歌劇や管弦楽曲、合唱曲と言った楽器編成の規模が大きい作品がメジャーです。

楽器編成の規模が控えめの、室内楽曲やピアノ曲は晩年に多く手掛けられています。

晩年の作品であること、使用する楽器も少ないことなどから、熟成した音楽といった感があります。

とりわけその傾向が強いと思わせるのが、ピアニストを目指していたという割には寡作となっているピアノ曲です。

ピアニスティックな技巧に走ることなく、また過剰な装飾を施すことなく構成されている楽曲ばかりです。

また、モラヴィアの民謡を研究し、作品に取り入れていたヤナーチェクですが、ピアノ曲については控えめになっている気がします。

自身がピアニストを夢見ていたこともあり、心境の吐露や心情の発露を実現する楽器として、ピアノを選んだのかもしれませんね。

ピアノで詩を綴ったとも言えそうです。

音楽家の略歴です。

レオシュ・ヤナーチェク

【チェコ】1854-1928

出身地モラヴィアの国民主義を代表する作曲家。ロシアの国民主義、とくにムソルグスキーのリアリズム芸術に深く傾倒し、モラヴィア民謡と朗唱様式を基礎とした歌劇で成功。晩年には一連の器楽作品で注目をあびた。

(「クラシック音楽作品名辞典<改訂版> 三省堂」より抜粋)

色々なジャンルの作品を手掛けたようですね。

歌劇やバレエ音楽、管弦楽曲、教会音楽など多様だな。とりわけ歌劇の数が群を抜いて多いぞ。

【追想】一風変わった拍子のパレード。

拍子と小節線がユニークです。

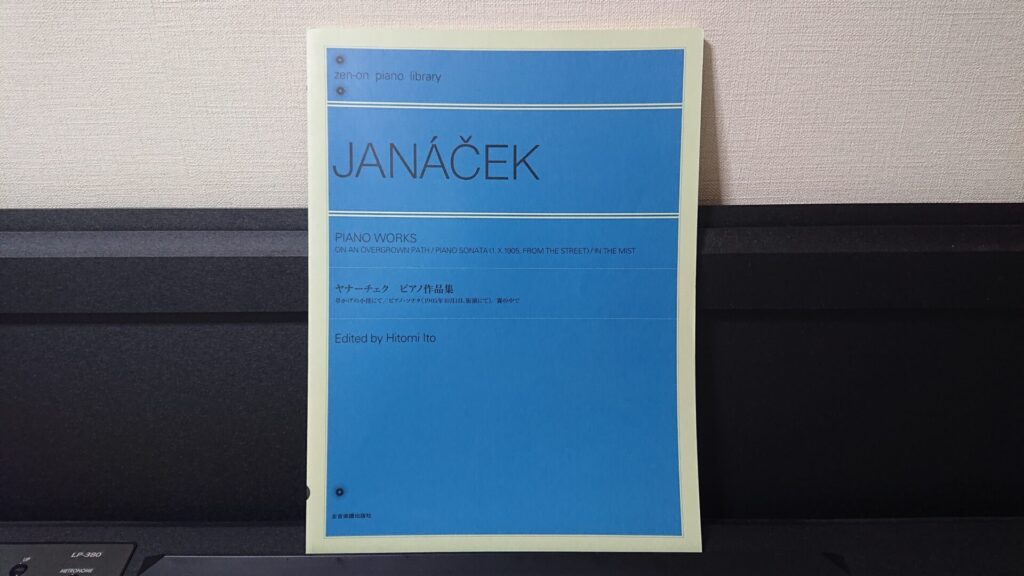

「ヤナーチェク ピアノ作品集」(全音楽譜出版社)です。

作品と生涯、時代背景や地域性・民族性といったヤナーチェクに関する情報の解説がありとても重宝しています。

今回紹介したアルバムの「4つの小品『霧の中で』」、「ピアノ・ソナタ『1905年10月1日』」、「組曲『草かげの小径にて』第1集」、「組曲『草かげの小径にて』第2集 (「パラリポメーナ」を含む)」が収められています。

楽譜を一見して、すぐに気づくことですが、拍子と小節線の配置と構成がとてもユニークです。

たとえば、「草かげの小径にて『第1集』」の「私たちの村の夕べ」。

拍子としては「1/4拍子」で構成されています。

ですが、小節線としては「3小節+3小節+2小節」という括りで大きめの区分けになっています。結果として「3拍子と2拍子の混合」といった体になっています。

その他の楽曲にも「1拍子」が登場します。

また、拍子が切り替わる混合拍子で構成された楽曲も多くあります。

これらが必ずしもヤナーチェクのピアノ曲の特徴というわけではないのでしょう。ですが、作曲家のイマジネーションが「1拍子と小節線の変型」や「混合拍子」として発現したと考えると、とても面白く感じます。

機会があれば、ヤナーチェクの管弦楽曲やカンタータの楽譜も見てみたいです。

1拍子で構成されていると、強拍ばかりになってしまいそうですね。

曲想記号も控えめなので、どのように取り扱うのかは演奏家の解釈に委ねられているのかもしれんな。

【雑想】下手の横好き。(第113弾)

クラシック音楽の打ち込み作品の紹介です。

「Studio One」シリーズで打ち込んだクラシック音楽をお披露目するコーナーです。

今回は、<おすすめ度★★★>として紹介したヤナーチェクの「4つの小品『霧の中で』第3曲」です。

ヤナーチェク:4つの小品「霧の中で」第3曲

他作品を含め、下記リンク先にクラシック音楽の打ち込み作品などを纏めていますので、ご鑑賞いただければ嬉しいです。

・ミュージック(クラシック_01)

・ミュージック(クラシック_02)

・ミュージック(クラシック_03)

クラシック音楽をファミコン(ファミリーコンピューター)の音源風(あくまで「風」)にアレンジした「8bit クラシック」という打ち込み作品も纏めていますので、上記に加えてご鑑賞いただければ幸いです。

長く続く趣味を持ちたいです。

1回こっきりのヤナーチェク編でした。(グラゴール・ミサなどについてはレクイエム編で紹介する予定です)

ヤナーチェクについては、まったくといっていいほど無知でした。

このアルバムで名前を知ったといっても過言ではありません。

旋律の印象よりもむしろ、不思議な雰囲気で醸し出される音響世界に魅了されました。

機会があればヤナーチェクの歌劇や管弦楽曲に聴いてみたいと思います。

では、また。

やはり、歌劇や管弦楽曲など、モラヴィア民謡を下地にした楽曲にヤナーチャクらしさがあるっぽいですね。

ピアノ曲だけの偏食では勿体ないよな。