こんにちは。はーねうすです。

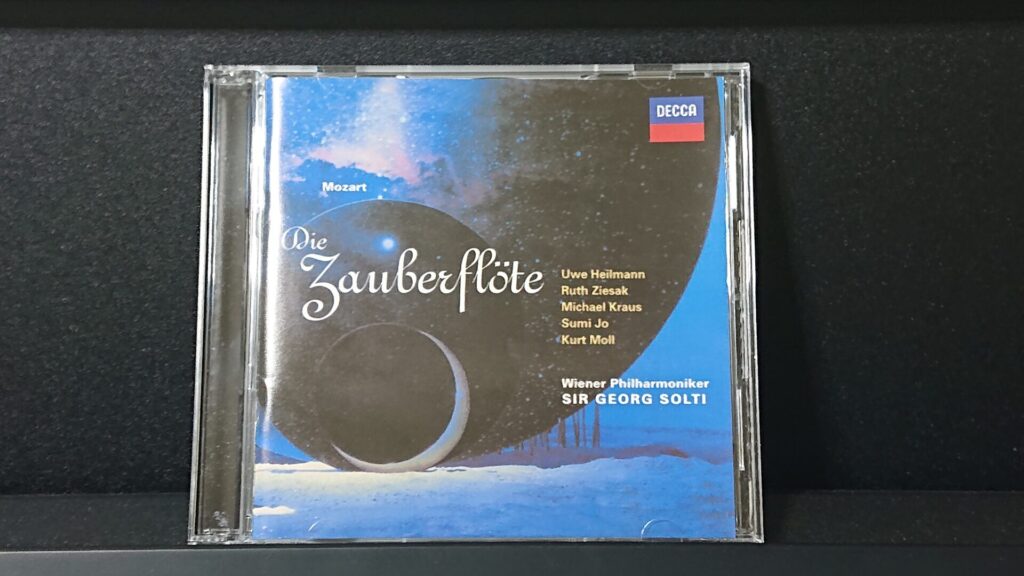

今回も引き続き、「モーツァルト:歌劇≪魔笛≫(全曲)」を紹介します。

普段とは趣向を変えて、「モーツァルト:歌劇≪魔笛≫(全曲)」の全トラックを数回に分けて紹介しています。

今回は、第1幕の「第16場」から「第19場」までを取り扱います*。

*: CDでは歌唱場面がメインに収録されていますので、省略されている「場」や会話劇の箇所があります。

第1幕 「第15場」から引き続く、第1幕のクライマックスです。音楽的にも大いに盛り上がっていきます。そして、第2幕の物語的な展開に期待感を膨らませるような内容で、幕を閉じます。

演奏は、指揮がサー・ゲオルグ・ショルティ氏、ウィーン・ハーモニー管弦楽団です。

★打ち込みクラシック

DAW(Digital Audio Workstation)で入力したクラシック音楽のDTM(DeskTop Music)作品を紹介するコーナーを巻末に設けています。

今回紹介するアルバムの中から1曲をピックアップしていますので、是非お楽しみください。

「第16場」から「第19場」までの紹介ですね。ついに第1幕が終了します。

「第15場」から終幕まで、シームレスに音楽が続くこともあって、否が応でも盛り上がるぞ。

【着想】神童の集大成。

「歌劇≪魔笛≫(全曲)」のコンテンツです。

モーツァルトは35年という短い生涯の中で、21曲もの歌劇を手掛けています。「歌劇『魔笛』」は、その最後を彩る集大成とも言えるオペラになっています。

今回は、「第16場」「第17場」「第18場」「第19場」を含むトラックを紹介します。

第1幕の幕引きに至る山場です。また、第2幕の展開を示唆する内容が織り込まれた、重要な「場」です。

CD1

| No. | 曲名(1) | 曲名(2) | 作品番号 |

| 1 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | 序曲 | KV.620 |

| 2 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | タミーノ:助けてくれ、殺される | KV.620 |

| 3 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | パパゲーノ:俺は鳥刺しさまだ | KV.620 |

| 4 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | タミーノ:この肖像の魅するような美しさは | KV.620 |

| 5 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | 夜の女王:慄えないで、私のかわいい息子よ | KV.620 |

| 6 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | パパゲーノ:フム、フム、フム | KV.620 |

| 7 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | モノスタトス:かわい子ちゃん、お入り | KV.620 |

| 8 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | パミーナ:愛を感じる男なら | KV.620 |

| 9 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | 3人の童子:この道の先に目的地があります | KV.620 |

| 10 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | タミーノ:あの童子たちの賢い教えを | KV.620 |

| 11 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | 弁者:どこへ行くつもりか、不適な若者よ | KV.620 |

| 12 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | タミーノ:ああ、何と強力な魔法の音か | KV.620 |

| 13 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | パミーナ、パパゲーノ:足は速く、心は勇気 | KV.620 |

| 14 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | 合唱:ザラストロ、万歳 | KV.620 |

| 15 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | パミーナ:私は悪いことをいたしました | KV.620 |

| 16 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 僧侶の行進 | KV.620 |

| 17 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | ザラストロ:おお、イシスとオシリスの神よ | KV.620 |

CD2

| No. | 曲名(1) | 曲名(2) | 作品番号 |

| 1 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | タミーノ:恐ろしい夜だ。パパゲーノ! | KV.620 |

| 2 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 2人の僧侶:女の奸計に気をつけよ | KV.620 |

| 3 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 3人の侍女:どうしたのです | KV.620 |

| 4 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | モノスタトス:誰にも恋の喜びはある | KV.620 |

| 5 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 夜の女王:地獄の復讐がこの胸にたぎる | KV.620 |

| 6 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | ザラストロ:これらの聖なる御堂の中では | KV.620 |

| 7 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 3人の童子:もう一度歓迎の言葉を申し上げます | KV.620 |

| 8 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | パミーナ:ああ、私には判る、すべては消え | KV.620 |

| 9 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 僧たち:おお、イシス、オシリスの神よ、何たる喜び! | KV.620 |

| 10 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | パミーナ:私たちは、もう会えないのですか | KV.620 |

| 11 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | パパゲーノ:かわいい女の子をパパゲーノはほしいよ | KV.620 |

| 12 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | 3人の童子:間もなく夜明けを告げる太陽が | KV.620 |

| 13 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | パミーナ:だから、あなたが私の花婿ね | KV.620 |

| 14 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | 2人の鎧の男:苦難に満ちたこの道を旅する者は | KV.620 |

| 15 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | パミーナ:ああ、タミーノ、何という幸せ | KV.620 |

| 16 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | タミーノ、パミーナ:ぼくらは炎の中をくぐり抜けた | KV.620 |

| 17 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | パパゲーノ:パパゲーナ、パパゲーナ、パパゲーナ | KV.620 |

| 18 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | パパゲーナ、パパゲーノ:パ、パ、パ、パ | KV.620 |

| 19 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | モノスタトス:さあ、静かに、静かに | KV.620 |

| 20 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | ザラストロ:太陽の光は夜を追い払った | KV.620 |

ちょっとした所感です。

<CD1_トラック_13「足は速く、心は勇気」>

「CD1_No.13」:「パミーナ、パパゲーノ:足は速く、心は勇気」

明るく希望に満ちた、力強い曲調の部位が印象的な楽曲です。

逸る気持ちが抑えきれないかのような、女声(ソプラノ:パミーナ)と男声(バリトン:パパゲーノ)の重唱がとても可愛らしいです。

前曲「ああ、何と強力な魔法の音か」で登場した笛の音が再現されることで、笛の音による応答が完遂したことが分かり仕組みも良いです。

一転戯けた調子で悪漢のごとき男声の歌唱(テノール:モノスタトス)が場をかき乱しますが、チェレスタで奏でられる音(銀の鈴)に反応して、つられるように「ラララ…」と歌い出すのが愉快です。

平穏が訪れたかのように、安らかに締めくくられるのも面白いです。

管弦楽は常に、歌唱を支えるポジションに徹しています。

<CD1_トラック_14「ザラストロ、万歳」>

「CD1_No.14」:「合唱:ザラストロ、万歳」

勇ましく堂々とした曲調と、慄いた調子で進行する曲調の構成が特徴の楽曲です。

トランペットよるファンファーレと合唱による導入が印象的です。

迫力のある雰囲気に物怖じしたかのような、男声の歌唱(バリトン:パパゲーノ)がユニークです。

対するように、恐れを振り払うかのように、徐々に力強さを示す女声(ソプラノ:パミーナ)による歌唱との構成が見事です。

弦楽と合唱で奏でられる部位は、常に前進感を伴っており、異様さを醸し出しています。

<CD1_トラック_15「私は悪いことをいたしました」>

「CD1_No.15」:「パミーナ:私は悪いことをいたしました」

物憂げで悲しげな曲調、急速に展開する曲調、荘厳な曲調が混在する、起伏の激しい内容の楽曲です。

管弦楽で奏でられる、しんみりとした曲調は、心理描写のような音響を生み出しています。それに合わせて登場する女声の歌唱(ソプラノ:パミーナ)は、自戒のようでもあり、許しを請うようであるもので、中々に複雑です。

対する男声(バス:ザラストロ)は、落ち着いた重量感のある音質で呼応します。

そして、男声(テノール:タミーノ)の登場と共に、女声(ソプラノ:パミーナ)との愛の応答が始まります。

この急展開に業を煮やしたかのような男声(テノール:モノスタトス)の歌唱が滑稽に描かれた後、合唱が差し込まれます。

そして、合唱と管弦楽が徐々に強められた後、異様な昂揚感の中、幕が閉じます。

作者、演者および演奏家のリストです。

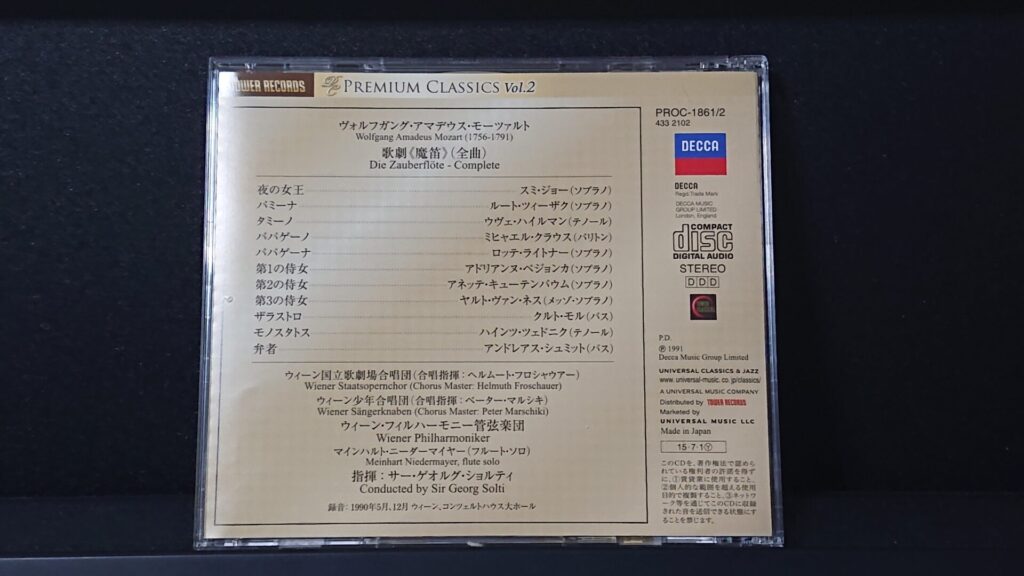

- 音楽:ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

- 台本:エマヌエル・シカネーダー

- 夜の女王:スミ・ジョー(ソプラノ)

- パミーナ:ルート・ツィーザク(ソプラノ)

- タミーノ:ウヴェ・ハイルマン(テノール)

- パパゲーノ:ミヒャエル・クラウス(バリトン)

- パパゲーナ:ロッテ・ライトナー(ソプラノ)

- 第1の侍女:アドリアンヌ・ペジョンガ(ソプラノ)

- 第2の侍女:アネッテ・キューテンバウム(ソプラノ)

- 第3の侍女:ヤルト・ヴァン・ネス(メッゾ・ソプラノ)

- ザラストロ:クルト・モル(バス)

- モノスタトス:ハインツ・ツェドニク(テノール)

- 弁者:アンドレアス・シュミット(バス)

- 合唱:ウィーン国立歌劇合唱団 / 合唱指揮:ヘルムート・フロシャウアー

- 合唱:ウィーン少年合唱団 / 合唱指揮:ペーター・マルシキ

- フルート・ソロ:マインハルトニーダーマイヤー

- 演奏:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

- 指揮:サー・ゲオルグ・ショルティ

以上、敬称略。

チェレスタで奏でられる「銀の鈴」の音が、良い味を出していましたね。

「第8場」で3人の侍女から「魔笛」と主に提供されたアイテムだな。「魔笛」に重心が置かれているので、忘れられがちになるパパゲーノの重要なアトリビュートだぞ。

【観想】魔笛の神秘性。

魅力と醍醐味について、少しばかりの言及です。

今回は、「歌劇≪魔笛≫」の第1幕から、「第15場」を含むトラックを紹介しています。

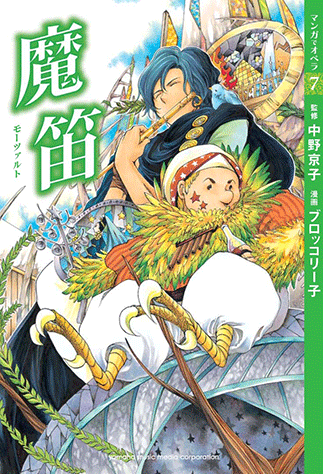

ここでは、「オペラ対訳ライブラリー モーツァルト 魔笛」(荒井秀直[訳] / 音楽之友社)および「『マンガでオペラ7』魔笛」(中野京子[監修・解説] / ブロッコリー子[漫画] / ヤマハミュージックメディア)を参考に、各場を紹介してみたいと想います。

「第1幕 第16場」

「第1幕 第15場」から引き続きますが、視点はパミーナとパパゲーノに移ります。

モノスタトスと三人の奴隷から逃れた、パミーナとパパゲーノがタミーノが吹く「魔笛」の音を聞くことで、希望を持ち、勇気づけられる場面です。

パパゲーノが吹く笛の音に反応して、舞台裏からタミーノが「魔笛」で答えるシーンです。

逸る気持ちが隠しきれない、パミーナとパパゲーノのやり取りがとてもキュートです。

重唱の「足は速く、心は勇気」が歌われる場面でもあります。

「第1幕 第17場」

追っ手であるモノスタトスと三人の奴隷が、パミーナとパパゲーノに迫ります。

追い詰められたパパゲーノは、窮鼠猫をかむかのごとく、「下手な鉄砲、数撃ちゃ当たる」「頼むぞ、グロッケンシュピール」と、手に持った「銀の鈴」を鳴らします。

「銀の鈴」の音に釣られて、モノスタトスと三人の奴隷は、「ラララ…」と歌い出し、退場します。

「第8場」で三人の侍女から提供された「銀の鈴」が活躍するシーンです。

「第16場」から引き続き、重唱の「足は速く、心は勇気」が歌われる場面でもあります。

盛大なファンファーレとともに、ザラストロを讃える群衆が登場します。

その場に居合わせたパミーナとパパゲーノは、余りの異様さに怖じ気づきます。

そして、ザラストロの存在が近くにあることに気づき、恐怖します。

とりわけ、パパゲーノの錯乱ぶりが滑稽に描かれています。

反して、パミーナは一念発起したかのように、ザラストロに対峙することを決意します。

重唱と合唱の「ザラストロ、万歳」が歌われる場面でもあります。

「第1幕 第18場」

ザラストロを讃える群衆の合唱が続きます。

神輿のような乗り物からザラストロが降りてきた場に、パミーナが立ち向かいます。

ザラストロから逃れたことを「罪」だと謝罪します。

そして、その訳をモノスタトスの横暴の所以であることを告げます。

また、母である「夜の女王」に尽くすためだとも答えます。

すべてを悟ったかのようなザラストロは、「夜の女王」の元では幸せにはなれないと諭します。

そして、パミーナを導く男の存在が必要だと告げます。

重唱の「私は悪いことをいたしました」が歌われる場面でもあります。

「第1幕 第19場」

モノスタトスに連れられて、タミーノが登場します。

ついにタミーノとパミーナが顔を合わせます。

感極まった二人は、互いの名を呼び、抱擁します。

急な展開に驚いたモノスタトスは、ザラストロに「奴らを罰してほしい」と進言し、「奴らを捉えた功績」を誇示します。

が、ザラストロからはモノスタトスへの褒美として「七十七回の足の裏の鞭打ち刑」が言い渡されます。

モノスタトスの横暴を知っていた、ザラストロの機転が垣間見えるシーンです。

そして、タミーノを「試練の神殿」へ連れて行くように、神官へ命じます。

タミーノとパパゲーノは頭巾のような袋をかぶせられます。

幕を閉じる合図のように、荘厳な合唱で締めくくられます。

「第18場」から重唱の「私は悪いことをいたしました」が歌われる場面でもあります。

キャラクターのちょっとした感想。

- タミーノは、信じた愛に一直線の、頑固なイケメン王子。

- パミーナは、一見か弱く可憐なお姫様然としているが、実は芯が強い乙女。

- パパゲーノは、場の流れに応じて、器用に振る舞うお調子者。

- モノスタトスは、自業自得を絵に描いたような道化。

- ザラストロは、敵対的な威圧感を伴った、達観した賢者。

おすすめの図書です。

「マンガでオペラ7 モーツァルト 魔笛」(中野京子[監修] / ブロッコリー子[漫画] / ヤマハミュージックメディア)です。

中野京子氏の監修による、オペラのストーリーをコミック化したシリーズの第7弾です。

「マンガでオペラ」シリーズは、他にもビゼーの「カルメン」やワーグナーの「さまよえるオランダ人」などを取り扱っていて、全部で8巻あります。

モーツァルトの作品では、「フィガロの結婚」があります。

「魔笛」ですが、なんといってもブロッコリー子氏が描く、愛らしく魅力的なキャラクターたちに魅せられます。

とりわけ、パミーナとパパゲーノの脱出劇を描いた場面の、2人のやり取りが良いですね。パミーナがひたすらにチャーミングです。

悪漢であるモノスタトスも良い味を出しています。

コミックは100ページほどですが、「100ページで収めてきった」ブロッコリー子氏の構成力と技術力に脱帽します。

後半には、中野京子氏による「モーツァルト」の解説があります。

切り口と語り口が素敵です。モーツァルトという人物像の生々しさが伝わってきます。

「怖い絵」シリーズでもそうですが、中野京子氏の著作の魅力は、文学者としての視点と斬新な切り口、そして語り口にあります。

他にも、「『魔笛』についての」「この曲を聴いてみよう」「作品を楽しむキーワード」「『魔笛』をめぐる人物」「オペラかんたん用語集」など、盛りだくさんです。

残念ながら現在は絶版になっていますが、電子書籍で購読することができます。

音楽家の略歴です。

<略歴> ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

【墺】1756-1791

古典派の典型をなす作曲家。早熟の天才であり、35歳で夭逝。'84年フリーメーソンに加盟、その活動が作品にも投影する。1770年代初めまでの初期の作品には前古典派およびイタリア古典派の影響が強く見られるが、中期には典雅なギャラント様式、マンハイム楽派の様式を採り入れ、30歳以後の後期ではバロック音楽への傾倒も加わって、古典美のなかに深遠な表情をもつようになった。

(「クラシック音楽作品名辞典<改訂版> 三省堂」より抜粋)

ところで、「グロッケンシュピール」とは何ですか。

「チェレスタ」のドイツ語だな。劇中「銀の鈴」音はチェレスタで奏でられたから、パパゲーノは「メタ発言」したとも捉えることができるぞ。

【追想】秀逸のピアノ・アレンジ。

歌劇の魅力が詰め込まれています。

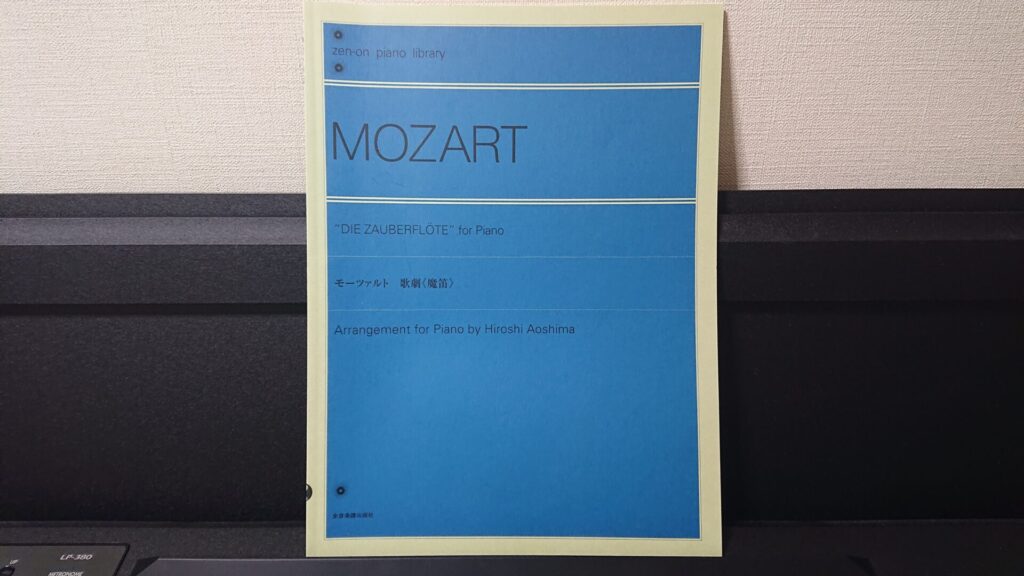

「モーツァルト 歌劇≪魔笛≫」(青島広志[解説・ピアノ編曲] / 全音楽譜出版社)です。

青島広志氏による、「歌劇≪魔笛≫」に登場するアリアや重唱のピアノ編曲のスコアです。

青島氏が愛して止まない、モーツァルトの「歌劇≪魔笛≫」について解説してます。

ピアノ・アレンジの演奏に際しては、ペダリングにも細心の注意が払われています。

今回紹介した場面からは、「足は速く、心は勇気」(CDアルバムの曲名で、全音楽譜出版社版の曲名は「これはなんと素晴らしい響き」)が収録されています。

解説によると、「編曲は、前半が追手たちが踊りながら帰る場面、後半が2人の喜びの歌です。このあたりは、2人がカップルになってもおかしくないと思わせる幸福な場面です。」(5ページ抜粋)とあります。

青島氏の見解に、優しさが感じ取れますね。

たしかに、物語的にはパパゲーノがタミーノを救出し、一緒に逃亡したという構図ですものね。カップルが成立してもおかしくはないです。

「第1幕」ではパパゲーノって、タミーノとパミーナの引き立て役という感があるのは確かだな。

【雑想】下手の横好き。(第138弾)

クラシック音楽の打ち込み作品の紹介です。

「Studio One」シリーズで打ち込んだクラシック音楽をお披露目するコーナーです。

今回は、第1幕 第16場/第17場の重唱「足は速く、心は勇気」*のピアノ編曲版です。

*: 全音楽譜出版社で掲載の曲名は「これはなんと素晴らしい響き」です。

これはなんと素晴らしい響き

(ピアノ編曲:青島広志「モーツァルト 歌劇≪魔笛≫」全音楽譜出版社)

他作品を含め、下記リンク先にクラシック音楽の打ち込み作品などを纏めていますので、ご鑑賞いただければ嬉しいです。

・ミュージック(クラシック_01)

・ミュージック(クラシック_02)

・ミュージック(クラシック_03)

クラシック音楽をファミコン(ファミリーコンピューター)の音源風(あくまで「風」)にアレンジした「8bit クラシック」という打ち込み作品も纏めていますので、上記に加えてご鑑賞いただければ幸いです。

長く続く趣味を持ちたいです。

前回から引き続き趣向を変えた、モーツァルトの「歌劇≪魔笛≫」を紹介しました。(いずれ通常スタイルには戻ります。)

ついに第1幕が終幕しましたね。

とっさの機転で、パパゲーノが「銀の鈴」を打ち鳴らすシーンが印象的でした。

正直なところ、「銀の鈴」の存在は忘れられがちだと思います。かなりのキーアイテムです。

次からは、「第2幕」に入ります。

次回も引き続き、モーツァルトの「魔笛」を紹介します。

「第2幕」への期待感を膨らませる、壮大な終幕でしたね。

「第1幕 第19場」は物語の転換点でもある、極めて重要なシーンだったよな。