こんにちは。はーねうすです。

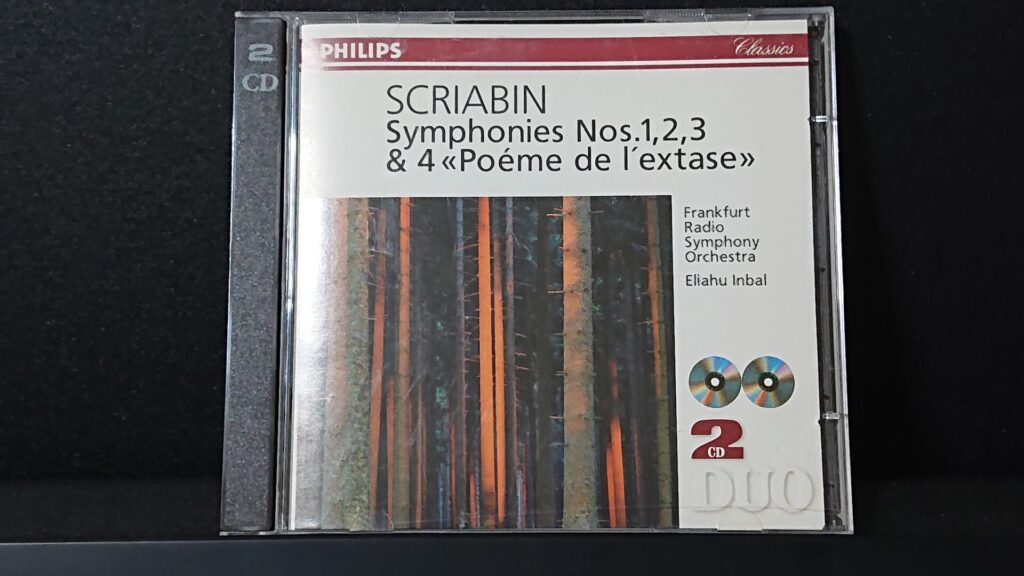

今回は、「スクリャービン 交響曲集」を紹介します。

スクリャービンの交響曲 第1番から第4番までの4曲が、2枚組として収録されています。

スクリャービンの数少ない管弦楽曲が収められているというもあり、とても貴重なアルバムとなっています。

指揮はエリアフ・インバル氏、演奏はフランクフルト放送交響楽団です。

スクリャービンの交響曲集ですね。

スクリャービンの交響曲は全部で5曲あるが、そのうち4曲が収められているぞ。

目次

【着想】交響の萌芽と変貌。

「スクリャービン 交響曲集」のコンテンツです。

初期から後期に差し掛かる時期に創作された交響曲が収められています。そのため、スクリャービンの特徴である作風の変化を追うことができます。

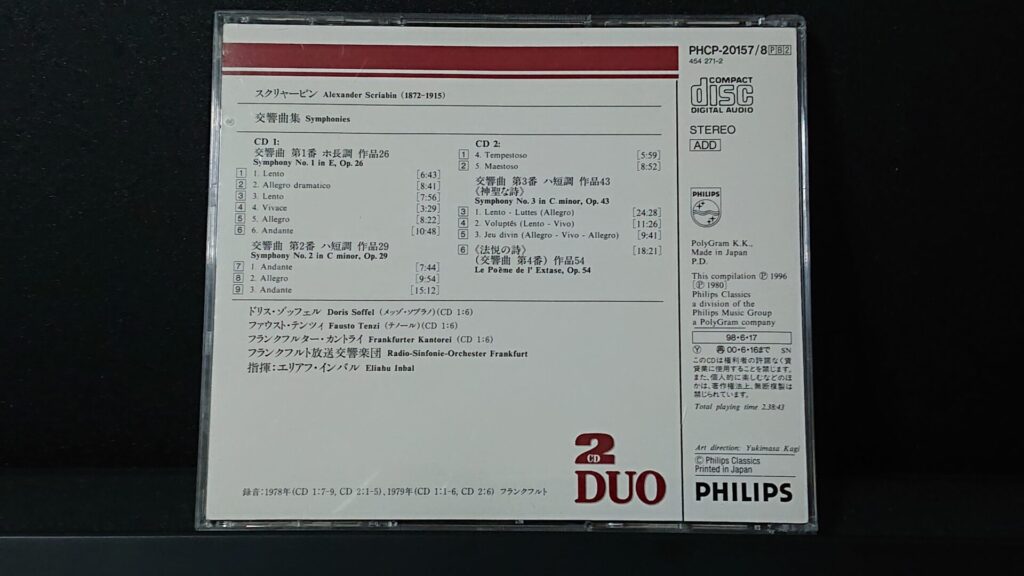

CD1

| No. | 曲名(1) | 曲名(2) | 作品番号 |

| 1* | 交響曲 第1番 ホ長調 | 1. Lento | Op.26 |

| 2 | 交響曲 第1番 ホ長調 | 2. Allegro dramatico | Op.26 |

| 3 | 交響曲 第1番 ホ長調 | 3. Lento | Op.26 |

| 4 | 交響曲 第1番 ホ長調 | 4. Vivace | Op.26 |

| 5 | 交響曲 第1番 ホ長調 | 5. Allegro | Op.26 |

| 6* | 交響曲 第1番 ホ長調 | 6. Andante | Op.26 |

| 7 | 交響曲 第2番 ハ短調 | 1. Andante | Op.29 |

| 8 | 交響曲 第2番 ハ短調 | 2. Allegro | Op.29 |

| 9 | 交響曲 第2番 ハ短調 | 3. Andante | Op.29 |

CD2

| No. | 曲名(1) | 曲名(2) | 作品番号 |

| 1 | 交響曲 第2番 ハ短調 | 4. Tempestoso | Op.29 |

| 2 | 交響曲 第2番 ハ短調 | 5. Maestoso | Op.29 |

| 3 | 交響曲 第3番 ハ短調『神聖な詩』 | 1. Lento – Luttes (Allegro) | Op.43 |

| 4 | 交響曲 第3番 ハ短調『神聖な詩』 | 2. Voluptés (Lento – Vivo) | Op.43 |

| 5 | 交響曲 第3番 ハ短調『神聖な詩』 | 3. Jeu divin (Allegro – Vivo – Allegro) | Op.43 |

| 6 | 『法悦の詩』(交響曲 第4番) | ― | Op.54 |

ちょっとした所感です。

<おすすめ度★★★>

「CD2_No.6」:「『法悦の時』(交響曲 第4番)」

象徴主義的な、現実感を伴わない幻想と眩惑で彩られた、妖艶で蠱惑的な音響が魅力の楽曲です。

多彩な楽器の編成、多様なモチーフによる動線、ドラマティックな展開の構成などが単一のソナタ楽章に圧縮されています。

巨大化する管弦楽も然る事ながら、様々な楽器によるソロ・パートのような部位とのギャップも特徴です。

轟然とした合奏の中、突如として訪れる静閑に奏でられる単線の美しさは、巨大化した管弦楽曲の醍醐味とも言えます。

結尾は異様な妖しさと興奮状態で締めくくられます。

<おすすめ度★★>

「CD2_No.3」~「CD2_No.5」:「交響曲 第3番 ハ短調『神聖な詩』」

第1楽章:

情緒が安定していないかのように、多種多様なモチーフが立っては消えるという不思議な楽曲です。

緩急・強弱・動静・起伏などの抑揚が変化に富んだ構成のため、先の展開が読めない緊張感が味わえます。

管・弦・打楽器群の扱いも面白いです。

銅鑼の一打のような激しさや、一瞬に差し込まれるヴァイオリンのソロなど、古典形式の交響曲とは一線を画す画期的な内容です。

まるで歌劇の序曲のような構成に魅了されます。

第2楽章:

荘厳さの中で得た陶酔のような、倒錯的な悦楽を思わせる楽曲です。

中間部に登場する、管楽と弦楽のデュエットが殊更に美しいです。

第3楽章:

陽気で躍動的な開放感と、神聖で讃美的な恍惚感が入り混じった楽曲です。

鎮静と昂揚が入り混じった後、荘厳と陶酔に浸り絶頂に至るかのように終焉に向かって行きます。

「CD1_No.1」~「CD1_No.6」:「交響曲 第1番 ホ長調」

第1楽章:

夜明けを思わせるような爽やかな印象で、交響曲全体のプロローグのような位置づけの楽曲です。

管楽による鳥の囀りを模した旋律と弦楽による合奏で生じる音響は、まるで森林の中に佇んでいるかのようです。

第2楽章:

激しく燃え盛る炎のような、猛りを持つ主題が印象的な楽曲です。

チャイコフスキーの交響曲を彷彿とさせるドラマティックな内容です。

第3楽章:

長閑さが漂う管楽の歌による主部と、激しさのある管弦合奏による副部との組み合わせが特徴の楽曲です。

第4楽章:

徐々に勢いづいて行くような音響の中、突如として現われる管楽による愛らし歌唱が特徴の楽曲です。

第5楽章:

劇的な展開と、轟然とした管弦楽の熱量に圧倒される楽曲です。

時折差し込まれる管楽による単線が、とても美しいです。

第6楽章:

交響曲を回想するように配置された、エピローグのような位置づけの楽曲です。

メゾ・ソプラノ、テノールの歌唱と管楽の掛け合い、混声合唱の登場、管弦楽による伴奏といった体裁が特徴です。

交響曲の終楽章とは思えない、まるで歌劇の一幕を聴いているかのようです。

<おすすめ度★>

「CD1_No.7」~「CD2_No.2」:「交響曲 第2番 ハ短調」

第1楽章:

鬱屈とした感情の抑圧と激情の解放を表出したかのような楽曲です。

管楽主導の第1主題と、ヴァイオリン・ソロを伴う第2主題の構成が特徴です。

第2楽章:

管弦楽による咆哮のような、威圧感が強い楽曲です。

第3楽章:

情景描写と場面転換のように、物語性を感じさせる楽曲です。

朝に歌う鳥の声のような管楽や、穏やかな讃歌のように柔らかく奏でられる管弦楽が美しいです。

劇的に展開しては直ちに平静を取り戻すような、構成面での演出も印象的です。

第4楽章:

荒れ狂う嵐を表現したかのような、豪胆な楽曲です。

束の間の小康状態から盛り返す轟音、といった部位が印象的です。

第5楽章:

全楽章を締めくくる、フィナーレ然とした楽曲です。

雄大で華麗な管弦楽は、ワーグナーの序曲を想起させます。

ピアノ曲と同じ音楽思想で描かれていながらも、楽器編成による音色の違いなどから、管弦楽ならではの表現手法や音楽語法を模索していたことが強く感じ取ることができます。

交響曲 第4番だけが、題目のあとに括弧付きで表記されていますね。

スクリャービン自身『法悦の詩』を「交響曲」としては明示していなかったためでな。「交響曲 第4番」というのは通称とも考えられるぞ。

【観想】交響の圧縮。

魅力と醍醐味について、少しばかりの言及です。

スクリャービンの交響曲ですが、同時期に創作されたピアノ曲と同じ構造を持ちながらも異なる色合いがあります。

単に楽器編成が異なる、というだけでなく交響曲では各楽器の音色に即した「役目・役割」という物を追い求めていたように感じることができます。

管弦楽曲ならではの表現手法や音楽語法を追求する姿勢ですね。

とりわけ、「交響曲 第3番『神聖な詩』」や「『法悦の詩』(交響曲 第4番)」で色濃くなっています。

独奏部位と合奏部位の対比が、強調されて構成されている点が挙げられます。

合奏から独奏、独奏から合奏といった展開で生まれる落差やギャップで生まれる音響効果には、陶酔や恍惚といった感情が生まれやすいです。

今回紹介したアルバムには納められてはいませんが、交響曲 第5番に位置づけられる「プロメテ – 火の詩」は、その真骨頂と言えるでしょう。

当ブログ「スクリャービン ピアノ協奏曲、プロメテウス-火の詩、他」で紹介させていただいていますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。

機能和声の拡張や神秘和音の開発などが特徴付けられるスクリャービンですが、管弦楽法にも注目したいですね。

音楽家の略歴です。

アレキサンドル・エコラエヴィチ・スクリャービン 【露】1872-1915 初期はショパン風のピアノ曲を作曲。にちにリスト、ワーグナーの影響により新しい和音の探求に進む。神智学に心酔して、自己の芸術を神秘主義的思想に結びつけ、神秘和音、音と色彩の合一など20世紀音楽で展開される大胆な試みの先駆けをなした。内面世界の自由な表現として、詩曲と名づけた独特のジャンルの創造は注目される。 (「クラシック音楽作品名辞典<改訂版> 三省堂」より抜粋)

管弦楽法でも、先達の影響が大きいようですね。

とりわけチャイコフスキーとワーグナーの影響を感じ取ることができるぞ。

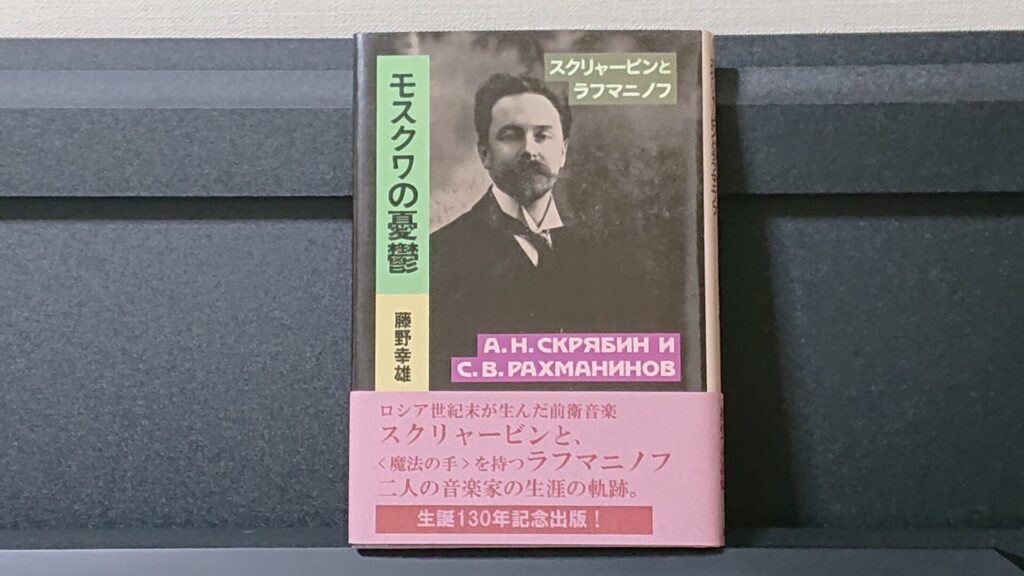

【追想】ロシアの二大作曲家。

対比的に辿れる作曲家の伝記です。

「モスクワの憂鬱 スクリャービンとラフマニノフ」(藤野幸雄[著] / 彩流社)です。

同世代の作曲家、スクリャービンとラフマニノフについて描かれた伝記です。

とりわけスクリャービンの伝記や評伝を、邦文で書いた著作や邦訳化された著作が少ないのでとても重宝します。

本著は、スクリャービンとラフマニノフの生涯を、3つの時期に分けて記載されています。

また、1つの時期ごとにスクリャービンとラフマニノフを交互に紹介しているため、対比的な構造が特徴にもなっています。

友人でありかつライバルであった作曲家の生涯が、交叉するかように描かれている点に感動し、興奮します。

ブログ管理者としては、図版が多い点も重宝しています。

「第三楽章 アレグロ」と題された章の扉に配された、レオニード・パステルナークの描いた「スクリャービン」(1909年)と「ラフマニノフ」(1916年)を目にできただけでも僥倖です。

確かに、スクリャービン関連の書籍を邦文で読む機会は少ないですね。

海外では多くの著作や論文が発表されているので、原文に当たるか、邦訳を待つかというスタンスになってしまうな。

【雑想】下手の横好き。(第105弾)

クラシック音楽の打ち込み作品の紹介です。

DAW(Digital Audio Workstation)でクラシック音楽を打ち込んだDTM(DeskTop Music)の作品を制作しています。

DAWで音楽を制作するDTMの楽しさが伝わればと思います。

下記リンク先にクラシック音楽の打ち込み作品などを纏めていますので、ご鑑賞いただければ嬉しいです。

・ミュージック(クラシック_01)

・ミュージック(クラシック_02)

・ミュージック(クラシック_03)

クラシック音楽をファミコン(ファミリーコンピューター)の音源風(あくまで「風」)にアレンジした「8bit クラシック」という打ち込み作品も纏めていますので、上記に加えてご鑑賞いただければ幸いです。

長く続く趣味を持ちたいです。

今回でスクリャービン編は一旦終了です。

スクリャービンの交響曲ですが、同時期に創作されたピアノ曲とは異なった味わいがあります。

同じ音楽思想の上に成り立っていながらも、音色や規模の違いから感じ取られる「管弦楽曲の役割」のような特徴がありました。

スクリャービンの管弦楽曲が少ないのは、とても惜しく感じます。

次回は、フォーレ編を紹介する予定です。

では、また。

管弦楽曲ですが、ピアノ曲とは違った風味で面白かったです。

同じ時期に誕生した楽曲を聴き比べるのも一興だな。